Sinistra

di Franco Di Giorgi

La «razionalità ambivalente del progresso (..) soddisfa nel mentre esercita il suo potere repressivo, e reprime nel mentre soddisfa» (H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, p. 130).

1. – Per uscire dalla crisi in cui oggi si ritrova, la sinistra, secondo Maurizio Ferraris, non dovrebbe più tanto occuparsi della «socializzazione del plusvalore del capitale industriale» – questo compito, secondo l’ontologista torinese, essa lo avrebbe già pienamente assolto nel ventesimo secolo –, quanto piuttosto impegnarsi a socializzare il «plusvalore del capitale documediale», ossia quello cui mettono capo i Big Data, vale a dire quelli che rilasciamo (consapevolmente o no) ogni volta che ci colleghiamo al web o usiamo lo smartphone (cfr. il manifesto 19/4).

Non si pensi però che la differenza “industriale-documediale” corrisponda al rapporto “materiale-immateriale”, perché l’epoca della documedialità – ossia l’epoca «che ha reso possibile la postverità» e in cui la documedialità consiste nell’«unione tra la forza normativa dei documenti e la pervasività dei media nell’epoca del web» – non è affatto “liquida” come supponeva Bauman, ma «è al contrario», scrive il filosofo nel suo ultimo saggio, «l’epoca più granitica della storia, anche quando il granito prende la forma, apparentemente più lieve, del silicio» (Postverità e altri enigmi, il Mulino, Bologna 2017, pp. 13, 100).

Né d’altronde tale differenza epocale (produzione industriale-produzione documediale) si potrebbe far corrispondere al rapporto “reale-virtuale”, giacché il “virtuale”, da questa prospettiva ontologica “neorealista”, ha acquisito pienamente il valore di “reale” e quindi, in stretto senso hegeliano, anche di razionale.

Con la proposta di un neorealismo filosofico, pertanto, lo studioso non intende affatto prendere le distanze dal materialismo tout court: intende solo prendere congedo dal materialismo industriale e tentare di comprendere il nuovo realismo documediale, che ha il suo ontos on, la sua cosa in sé, il nocciolo duro e inemendabile nel silicio.

Con la sua proposta neo-modernista e post-industriale egli vuole dunque contrapporre la sua ontologia realista e documediale all’ontologia irrealista ed ermeneutica che caratterizzava il postmodernismo nell’era ancora industriale. Cerca insomma di confutare, ribaltare e modificare l’assioma nietzscheano “non ci sono fatti ma solo interpretazioni” con “non ci sono interpretazioni ma solo fatti”.

Una tale proposta critica viene inoltre avanzata sulla base di una semplice percezione, secondo cui i lavoratori, intesi come produttori industriali «sono una minoranza in via di estinzione», così come lo sono la fabbrica e il lavoro inteso come attività produttiva industriale.

Si tratterebbe tuttavia di vedere fino a che punto tale constatazione sia attendibile, giacché lo studioso riporta solo tre esempi di lavoratori manuali: i rider, i raccoglitori di pomodori e i magazzinieri di Amazon; i quali, s’affretta a concludere, svolgono un lavoro che ben presto verrà svolto dai droni.

D’altro canto, secondo certi guru creativi della comunicazione come Mooly Eden, anche l’istruzione già oggi sembra essere rimasta al Medioevo a fronte delle ignote new frontiers che le nuove tecnologie spalancano per il futuro (La Stampa 17/7).

Ma se, appunto, ci atteniamo alla realtà dei fatti, ai fatti nudi e crudi, se guardiamo cioè all’oggi del nostro Paese, ci accorgiamo che – almeno, secondo il parere di alcuni studiosi – la sinistra è in crisi proprio perché è stata troppo attenta alla realtà documediale, perché ha trascurato la realtà industriale, è stata troppo incline alla finanziarizzazione del lavoro e non al lavoro in cerca di solidi finanziamenti. Se proviamo ancora a calarci nelle “tiepide” acque di quella cruda realtà, ci avvediamo con sorpresa che i lavoratori esistono ancora, e come!

Così come esistono le industrie.

Il faticoso lavoro dei sindacati è quello di attestarne l’esistenza appellandosi a uno Statuto che la sinistra cool e digitalizzata (la sinistra del modello blairiano) si è premurata irresponsabilmente di archiviare, proprio per sostenere quella digitalizzazione e quella finanziarizzazione.

A creare disoccupazione e a determinare la chiusura delle fabbriche non è poi soltanto la digitalizzazione documediale e l’automazione in generale, ma anche, come si vede ogni giorno che passa, la più rude e selvaggia delocalizzazione (si pensi solo, fra gli ultimi casi, alla Pernigotti di Novi Ligure).

A partire dagli anni ’90, proprio con le politiche ispirate alla deregulation, il concetto di operaio e l’idea stessa di fabbrica sono stati brutalmente raschiati non solo dal vocabolario della destra, ma anche sorprendentemente in quello della sinistra.

E questa sistematica abrasione ha finito con il creare quel terreno comune, traballante e insidioso, in cui cominciò a dissolversi ogni differenza tra destra e sinistra.

Dopo l’89 (con crollo del muro di Berlino) e il 1991 (con la svolta della Bolognina), il saggio di Bobbio su Destra e sinistra, che è del 1994, scorgeva ancora nel valore dell’eguaglianza la «stella polare» della sinistra.

Ma intanto durante il faccia a faccia tra Prodi e Berlusconi in occasione delle elezioni politiche del 2006 si erano potute vedere in tutta la disarmante evidenza (specie nel candidato del centro-sinistra) gli effetti deleteri di quella abrasione concettuale.

Ora, mentre per Ferraris, come si è detto, la sinistra nel ventesimo secolo ha già assolto con successo i suoi compiti, per Bobbio, essa, specie sul fronte dell’eguaglianza, «non solo non ha compiuto il proprio cammino ma lo ha appena iniziato» (Destra e sinistra, Donzelli 1994, p. 86).

E ciò, alla luce delle attuali problematiche sociali e migratorie, non può che essere vero.

Così come non può che risultare vero anche alla luce dell’idea di Ricoeur, secondo cui occorre compiere l’incompiuto della storia, facendo non storia, ma la storia, idea che ha sviluppato in un intervento del 1994 (L’Europa e la sua memoria) e che rielaborerà successivamente anche in un più ampio saggio, Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato, del 1998.

Ci sembra di capire, insomma, da quanto scrive Ferraris, che se la sinistra vuole recuperare il consenso perduto in questi anni, anche nelle regioni cosiddette “rosse” a favore della Lega, dovrebbe smettere di criticare l’alienazione sociale (che, per quanto detto, non avrebbe più ragion d’essere) e farsi apertamente, ossia realisticamente sostenitrice del più cieco consumismo.

Un consenso che la politica neoliberista ha spostato a destra e del quale si tratta, appunto, di comprendere bene le cause di siffatto spostamento, tra le quali compare certamente quella relativa all’allontanamento della sinistra dal suo terreno naturale, cioè dai lavoratori, dal lavoro umano e materiale.

Giacché ciò che, nonostante tutto, deve continuare a contraddistinguere la sinistra è la tutela del lavoro e dei lavoratori soprattutto in epoche di profonde trasformazioni dell’attività produttiva, mentre tipico della destra è mettere da parte quella tutela al fine di una sempre maggiore e accelerata produzione, e ciò al punto di poter fare a meno anche della componente umana del lavoro, con tutto quello che ne consegue sul piano sociale, della disuguaglianza sociale e della disparità dei diritti.

Nella delocalizzazione industriale, infatti, ai proprietari d’azienda non interessano affatto i dipendenti né tanto meno il mantenimento degli stipendi del personale, ma solo la commercializzazione dei prodotti attraverso la terziarizzazione della produzione.

Una volta riconquistato il consenso perduto e con esso quindi anche il potere, la sinistra, si arguisce dal discorso di Ferraris, dovrebbe impegnarsi a fare dei provvedimenti legislativi che abbiano come obiettivo principale la socializzazione dei Big Data e soprattutto (ecco la chiave di volta dell’idea del filosofo) la tassazione delle grandi compagnie di raccolta dei dati.

La cui conservazione o registrazione consentirebbe di poter accumulare un capitale e un nuovo plusvalore, tassando il quale si potrebbe essere in grado di finanziare il welfare del XXI secolo o di coprire, almeno in parte, il costo delle manovre finanziarie.

Ecco, dunque, l’intuizione di fondo di Ferraris per un «welfare digitale», sostenibile, ad esempio, con i 250 milioni di euro che l’Ue chiede ad Amazon non tanto e non solo per i prodotti venduti al dettaglio sulla propria piattaforma, quanto per i market place, ossia per i rivenditori terzi che utilizzano tale piattaforma…. CONTINUA

Visite: 111

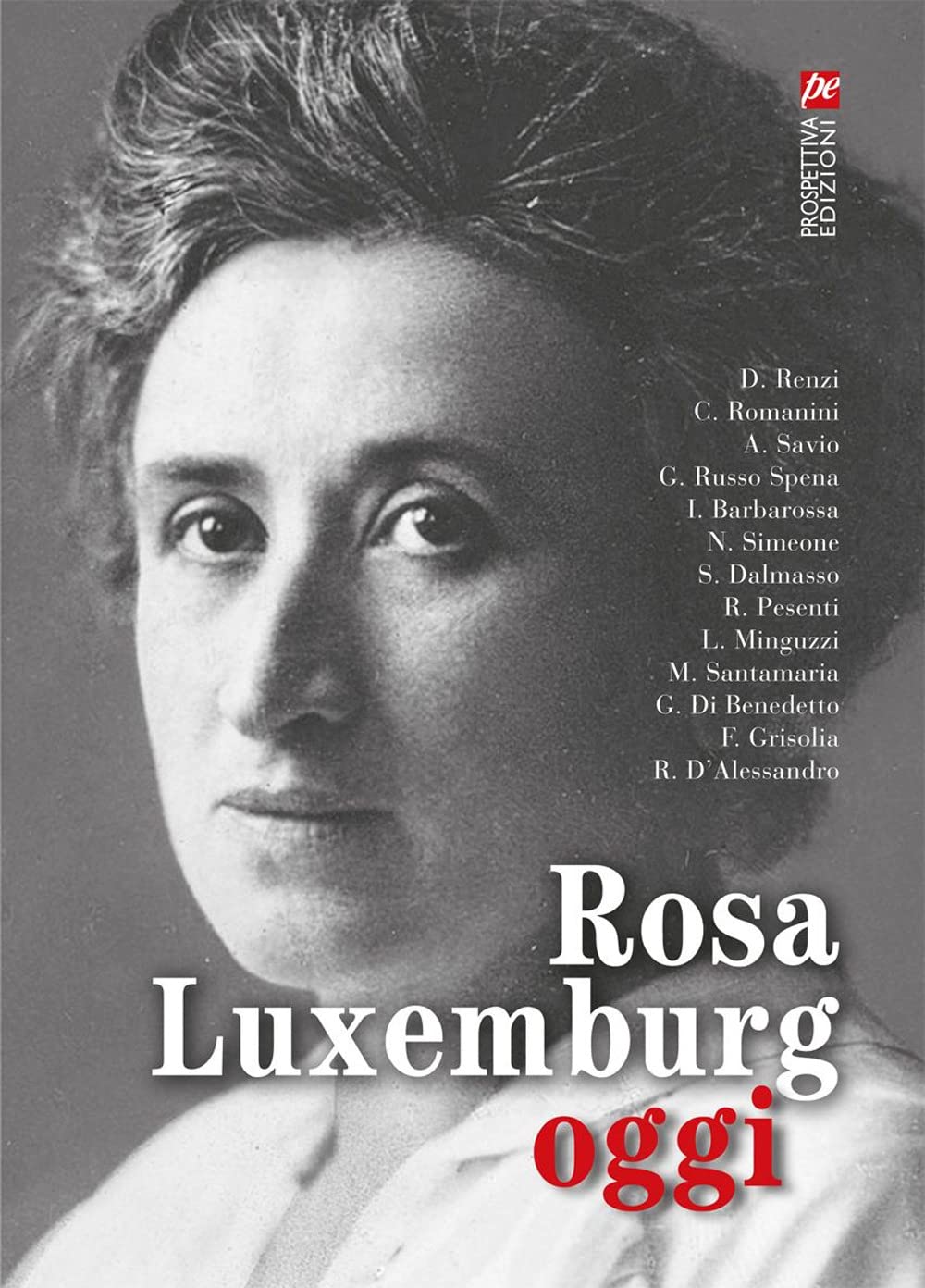

Tutto in lei contrasta con le deformazioni che il pensiero marxista – la concezione per cui la liberazione del proletariato è opera del proletariato stesso – ha subito ad opera del gradualismo meccanicistico della Seconda internazionale e della distorsione staliniana a partire dagli anni ’20, sino alle tragedie dei decenni successivi (si pensi, ma non solamente, alle ondate di processi e alla distruzione di tutto il gruppo dirigente bolscevico).

Tutto in lei contrasta con le deformazioni che il pensiero marxista – la concezione per cui la liberazione del proletariato è opera del proletariato stesso – ha subito ad opera del gradualismo meccanicistico della Seconda internazionale e della distorsione staliniana a partire dagli anni ’20, sino alle tragedie dei decenni successivi (si pensi, ma non solamente, alle ondate di processi e alla distruzione di tutto il gruppo dirigente bolscevico).