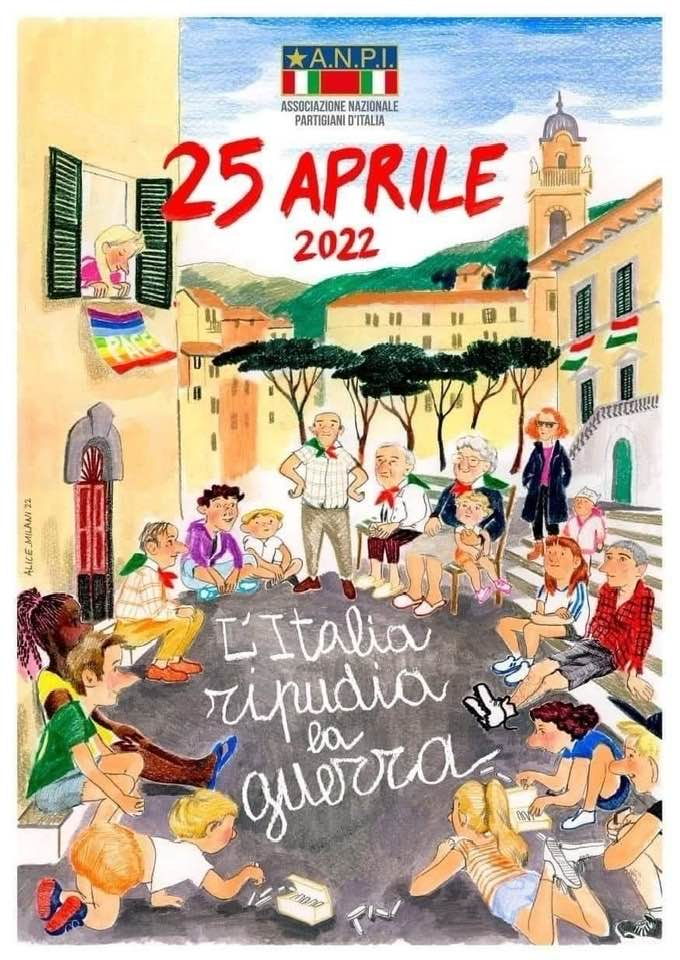

25 aprile con Primo Levi

Per un altro 25 aprile “a distanza”, insieme a Primo Levi

A proposito di una mostra on-line a cura dell’Anpi.*

«L’arte e la scienza» si legge al primo comma dell’articolo 33 della nostra Costituzione «sono libere e libero ne è l’insegnamento».

Questo il principio, il fondamento.

Dalla nostra storia e soprattutto dalla nostra Resistenza, dalla quale esso è sorto, apprendiamo però che non c’è e non ci può essere in generale libertà alcuna senza l’esperienza liberatoria e liberante della lotta per la liberazione.

Liberazione anzitutto dal nazifascismo, i cui effetti, nonostante un secolo dalla fondazione e i 76 anni dalla fine della guerra, continuano ancora a farsi sentire su di noi, così come si sentivano sui giovani di allora.

«Ci proclamavamo nemici del fascismo» annotava Primo Levi ne Il sistema periodico (Oro) «ma in effetti il fascismo aveva operato su di noi, come su quasi tutti gli italiani, estraniandoci e facendoci diventare superficiali, passivi e cinici».

Ebbene, non potremmo forse dire la stessa cosa noi oggi, sotto i colpi del Coronavirus, di un nemico invisibile che ci costringe a una nuova forma di Resistenza passiva?

Passiva e deteriorante, simile nella sua inconfrontabilità all’esperienza vissuta dai deportati, e quindi – confessa Levi in una intervista concessa nel maggio del 1986 a Ferdinando Camon, a proposito della pubblicazione de I sommersi e i salvati – differente da quella attiva e vittoriosa vissuta dai partigiani (cfr. G. Poli e G. Calcagno, Echi di una voce perduta, Mursia, Milano 1992).

Il distanziamento non accresce forse la nostra estraneità, non approfondisce la nostra reciproca sospettosità, non alimenta l’intolleranza? «L’intolleranza – fa notare infatti Levi nel capitolo de I sommersi e i salvati dedicato al problema della comunicazione – tende a censurare, e la censura accresce l’ignoranza della ragione altrui e quindi l’intolleranza stessa: è un circolo vizioso rigido, difficile da spezzare».

E questa viziosa circolarità centrata sull’intolleranza non ricalca forse quella pendolarità della violenza preventiva che alimenta anziché smorzare la violenza stessa?

Un simile vizio circolare ci sembra poi che si possa cogliere anche in rapporto all’uso contemporaneo del linguaggio.

A causa del suo estremo semplificarsi richiesto dalle prestazioni tecnologiche sempre più avanzate, come pure a causa del moltiplicarsi delle emergenze nel presente, pur volendo progettare un futuro possibile e pur volendo recuperare un passato memorabile, alla fine non può fare altro che appiattirsi sul presente e sulle sue esigenze costantemente critiche.

E la precarietà, l’incertezza della vita e del domani, specialmente per quanto riguarda i giovani, non ci rende forse più superficiali, più passivi e soprattutto più cinici?

Forse proprio ai giovani di oggi, certo non per colpa loro, manca quello che, nella primavera del ’45, in un campo allestito dai russi liberatori, Levi aveva colto nella diciottenne ucraina Galina (la giovane impiegata de La tregua) «la dignità di chi lavora e sa perché, di chi combatte e sa di aver ragione, di chi ha la vita davanti» (Katowice). I giovani degli anni ’80, scriverà ancora Levi nella Conclusione de I sommersi e i salvati, tendevano a non interessarsi dell’esperienza concentrazionaria vissuta solo quarant’anni prima dai deportati nei Lager nazisti, perché «assillati dai problemi d’oggi».

Si tratta, precisa, di «una generazione scettica, priva non di ideali ma di certezze, anzi, diffidente delle grandi verità rivelate; disposta invece ad accettare le verità piccole, mutevoli di mese in mese sull’onda convulsa delle mode culturali, pilotate o selvagge».

Insomma: i segni di questa emergenza pandemica non sono forse quelli stessi che ha lasciato in noi il fascismo?

Anche noi che ci proclamiamo antifascisti dobbiamo quindi porre attenzione all’emergenza Covid-19 – ecco il senso dell’avvertimento che cogliamo nella testimonianza di Levi –, perché da questa pandemia, come si vede, si creano impercettibilmente le condizioni, l’humus venefico per l’insorgenza di quell’erba malsana, della quale tanta fatica è costato lo sradicamento.

Com’è noto, inoltre, una tra le più profonde e dolorose ferite che questo virus ha scavato nel tessuto sociale è sicuramente quella dell’ineguaglianza, piaga che si apre come un ampio solco in cui facilmente possono attecchire i semi di quell’erba velenosa.

Un disvalore che, per potersi radicare meglio, quell’erba è capace di trasformare in discriminazione sociale e perfino razziale.

Nel 1976, al teatro Carignano, in occasione della presentazione de Il sistema periodico, Levi a tal riguardo ammoniva:

«Il sentiero in discesa che comincia dalla negazione dell’uguaglianza tra gli uomini, finisce fatalmente nella perdita della libertà e nel Lager».

E l’esperienza dei deportati, come ricorderà, è «esperienza passiva e deteriorante», mentre quella dei partigiani è «esperienza della lotta vittoriosa».

Ma il Presidente Ciampi nel 2000 volle rimarcare il fatto che i primi segni della Resistenza, oltre che nella scelta partigiana dei civili l’8 settembre, compiuta dallo stesso giovane Levi, e nelle quattro giornate di Napoli, si vide anche nella maggioranza degli internati militari italiani che vennero rinchiusi negli Stammlager e negli Offlager tedeschi perché si erano rifiutati di aderire alla Repubblica di Salò e quindi al nazifascismo.

Ad ogni modo, una volta ripulito il terreno da quell’erba infestante, da quell’invadente gramigna, nonostante la stanchezza accumulata durante il ventennio e soprattutto nei lunghi cinque anni di guerra, tra cui l’odiosa coda della guerra civile, più facile sembrò ai nostri padri, ai padri fondatori, la ricostruzione: allontanandosi da quel passato torbido, essi, anche grazie al piano Marshall, poterono guardare a un futuro più radioso con fiducia, speranza e leggerezza.

Ma oggi, ad appena un anno dall’esplosione della pandemia, siamo già molto provati e soprattutto cupi, perché sembra che essa, con le sue ferite, con i suoi 120 mila morti, ci stia di nuovo riportando nostro malgrado verso un futuro che sa molto di quel passato buio.

Dinanzi a questo grave e attuale disagio nell’affrontare l’avvenire, le parole chiare e oneste di Levi ci vengono incontro: «Il domani» ci ammonisce ne L’altrui mestiere (1985) «dobbiamo costruircelo noi, alla cieca, a tentoni».

Ecco allora l’intervento quasi sempre provvidenziale dell’arte. Anche quando rievoca il passato, essa è sempre al contempo una messa in discussione del presente, una prefigurazione critica del futuro, allusione a dimensioni altre, a spazi di libertà impensati, a eventi inauditi.

Anche a questo proposito, il testimone e scrittore torinese è molto schietto.

In uno dei suoi racconti postumi (Auschwitz, città tranquilla) osserva: la pagina documentaria «non possiede mai il potere di restituire il fondo di un essere umano: a questo scopo, più dello storico e dello psicologo sono idonei il drammaturgo e il poeta».

E noi, per questo secondo 25 aprile a distanza e segnato dalla pandemia, potremmo aggiungere a buon diritto anche i dieci artisti che hanno accettato l’invito dell’Anpi di Ivrea a celebrare la festa della Liberazione con una esposizione on-line di alcune loro opere. (https://www.facebook.com/472943589751904/videos/3822709961141953/).

* Il testo, pubblicato sulla pagina facebook dell’Anpi di Ivrea e del Basso Canavese, costituisce la presentazione della mostra a cui rimanda il link. Qui viene riproposto con un diverso titolo e con qualche aggiunta.

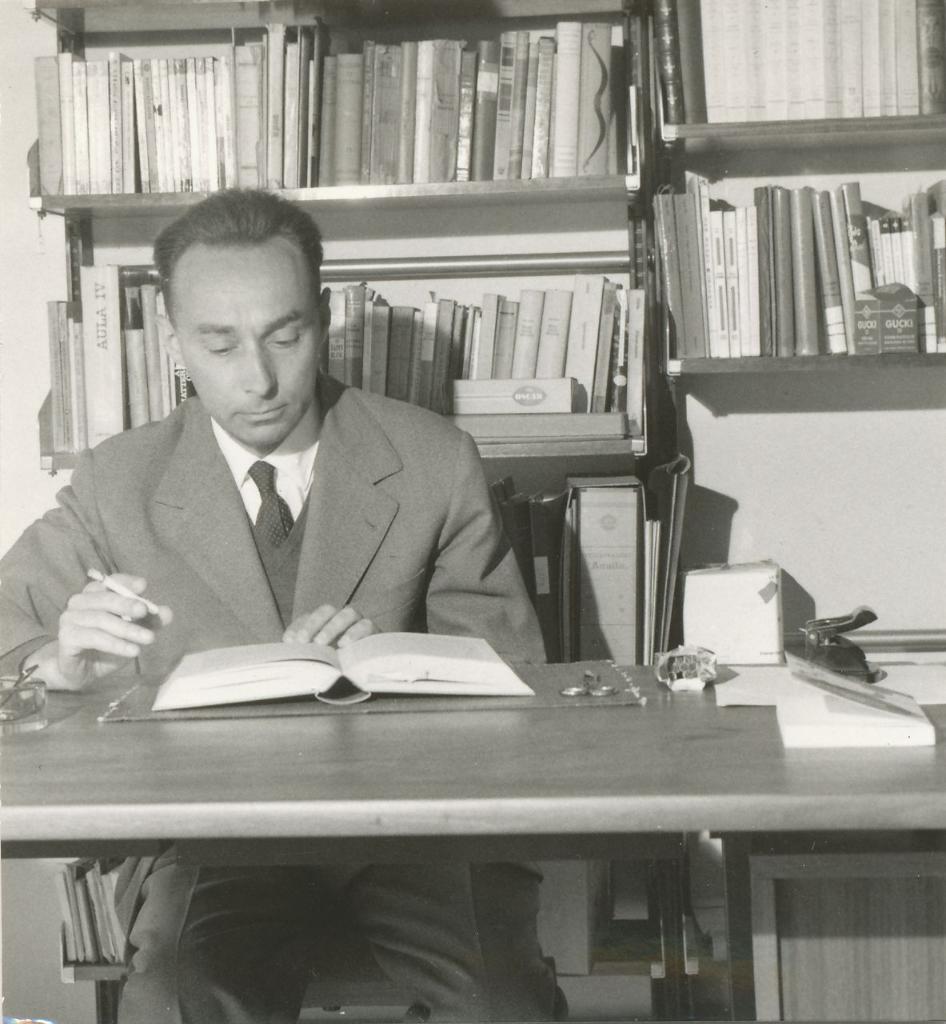

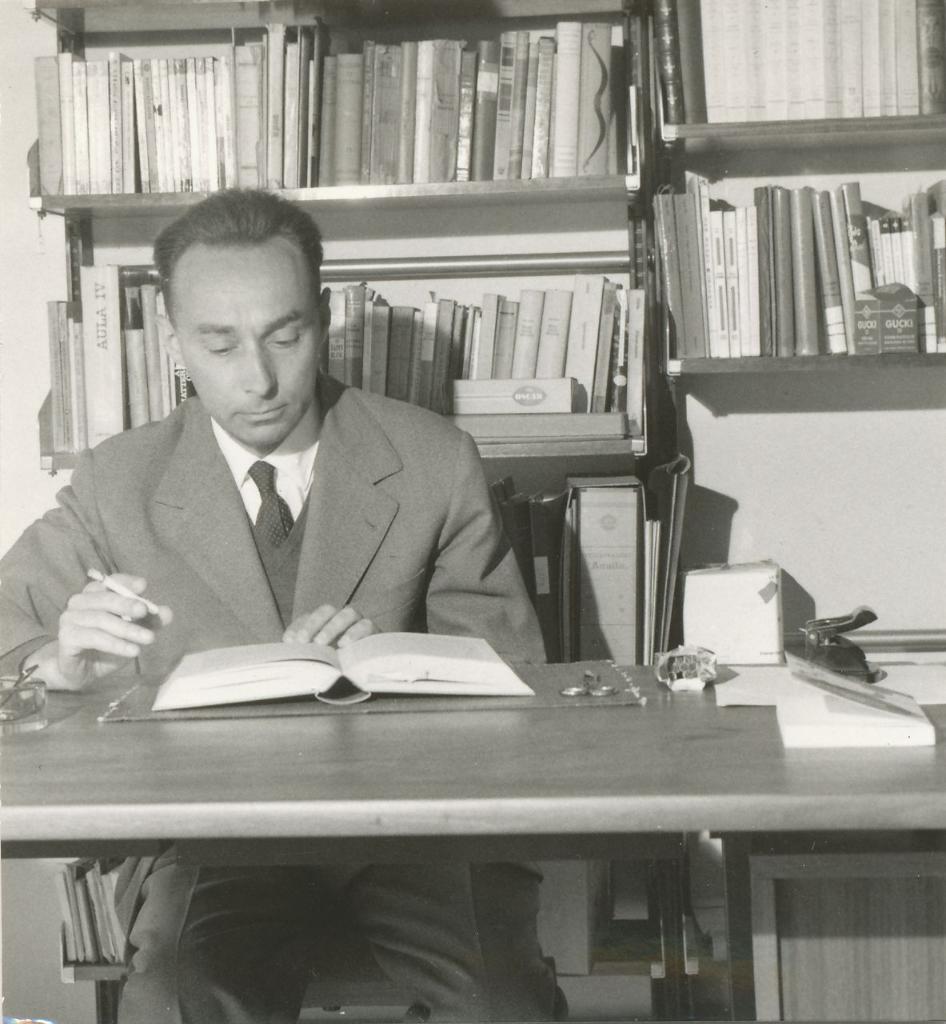

Primo Levi seduto alla scrivania mentre legge (1960)

Visite: 68