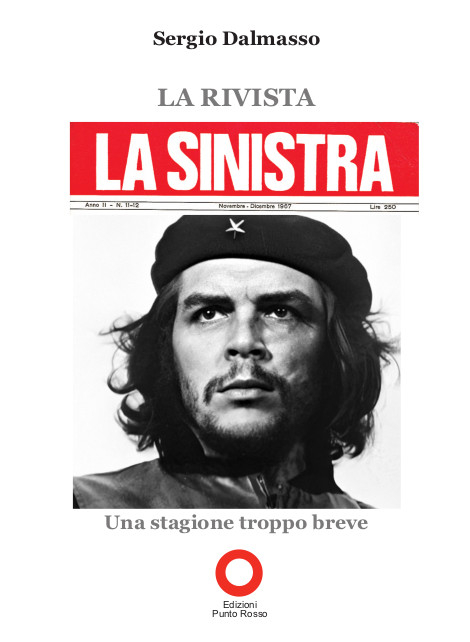

La Sinistra. Una stagione troppo breve

di Marco Morra

Fondata nell’ottobre 1966, per iniziativa di Giulio Savelli e Lucio Colletti, “la rivista che più interpreta il movimento del ‘68” si pubblicò per appena quindici mesi.

Nella sua breve esistenza, essa ebbe un ruolo minore, ma specifico, di cui Sergio Dalmasso ricostruisce il contesto e le ragioni.

La rivista costa la radiazione dal Pci al suo editore, Giulio Savelli, che aveva dato vita ad “una delle case editrici più seguite nell’area della sinistra critica”.

La rivista costa la radiazione dal Pci al suo editore, Giulio Savelli, che aveva dato vita ad “una delle case editrici più seguite nell’area della sinistra critica”.

“Molti collaboratori – ricorda Dalmasso – sono allora dirigenti di federazioni giovanili, attivi nei movimenti anti imperialistici e saranno tra i fondatori di organizzazioni della nuova sinistra”.

La dirige Lucio Colletti, riferimento filosofico e politico del tempo, anch’esso proveniente dal Pci, di cui restituisce la tessera nel 1964.

Quanti vi scrivono – come S. Corvisieri, S. De Santis, G. Feltrinelli, V. Foa, M. Gorla, A. Illuminati, A. La Penna, L. Libertini, L. Maitan, F. Santi, E. Soave, P. Tagliazzucchi – provengono dalle fila del trotskismo, della sinistra sindacale o del Psiup, da quell’universo “dissidente” della sinistra storica che già prima del ’68 cerca una linea alternativa alla “coesistenza pacifica” e alla “involuzione socialdemocratica” del movimento operaio ufficiale.

D’altra parte, il contesto in cui la rivista opera è segnato dall’acuirsi delle tensioni internazionali.

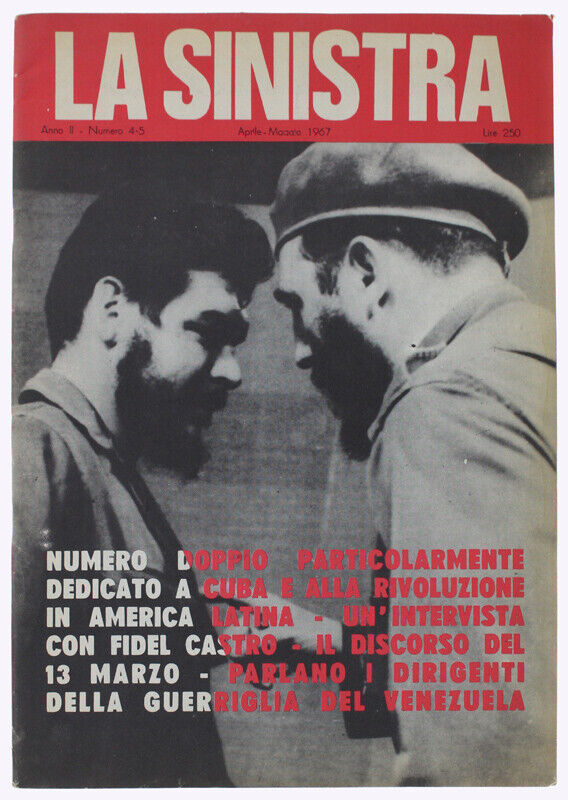

Il conflitto sino-sovietico, i massacri in Indonesia, le rivolte nei ghetti neri degli USA, la guerra dei sei giorni, il colpo di stato in Grecia.

Sulla spinta della conferenza dell’OLAS all’Avana e della radicalizzazione della guerra in Vietnam, si affermano tendenze terzomondiste che attraversano le federazioni giovanili e i nascenti movimenti studenteschi.

Da Cuba sembra provenire un’alternativa alla paralisi del movimento operaio internazionale. I castristi rifiutano il “socialismo in un solo paese” e oppongono alla “coesistenza pacifica” la strada dell’insurrezione armata sull’esempio vietnamita.

Il “giudizio estremamente negativo” dei rivoluzionari cubani “sul ruolo della sinistra in tutti i paesi a capitalismo avanzato fornisce lo stimolo alla riorganizzazione del movimento rivoluzionario anche in Italia”, scrive Savelli.

La rivista, quindi, si fa interprete dei movimenti che emergono nel Terzo Mondo: il Vietnam, la Palestina, l’America Latina, “dove tutti i partiti comunisti si sono divisi sulla questione della lotta armata”.

Come ricorda Dalmasso, “in una nuova sinistra in formazione, maggioritariamente su posizioni cinesi”, nella sua propensione terzomondista e castrista La Sinistra costituisce una “parziale eccezione”.

Accanto ai discorsi di Castro, per il quale “non esiste partito d’avanguardia al di fuori del contesto della lotta armata”, la redazione dà ampia eco alle idee del Che, “guerrigliero eroico, ma anche critico della burocrazia e dei pericoli professionali del potere”.

Essa, pertanto, fornisce un esempio emblematico dell’esistenza di un’area d’intellettuali e dirigenti della sinistra storica che sostiene in anticipo idee – come la convinzione del carattere violento della rivoluzione – che ebbero larga diffusione dopo il ‘68.

Nonostante tutto, questa esperienza – così come chi la fondò e la diresse – è stata dimenticata e ignorata perfino dagli storici.

Questo, di certo, per ragioni endogene alla sua storia, come la sua breve durata e il rapido disfarsi della redazione, che le diedero un’incisività assai minore rispetto ad esperienze analoghe.

Ma più importanti, forse, sono le ragioni esogene di questa rimozione, come l’imporsi post-festum di narrazioni parziali sugli anni ’60 e ’70, condizionate dalla notorietà assunta da taluni suoi rappresentanti, mentre la parabola di altri, come quella degli stessi Colletti e Savelli, che passata la fase più acuta del ’68 hanno negato le esperienze pregresse, ha favorito l’oblio per giustificare il proprio disimpegno o addirittura la scelta del campo opposto.

Marco Morra, Le monde diplomatique, ed. italiana, ottobre 2021

Dowload recensione dell’opuscolo La Sinistra. Una stagione troppo breve

Download “Sergio Dalmasso “La Sinistra”. Una stagione troppo breve di Marco Morra”

Recensione-La-sinistra-Dalmasso-Le-Monde-diplomatique-ottobre-2021-di-Marco-Morra.pdf – Scaricato 11617 volte – 171,92 KBDownload “Capitolo primo RIVISTA LA SINISTRA”

Opuscolo-La-Rivista-La-SINISTRA-capitolo-primo.pdf – Scaricato 20959 volte – 177,37 KB

La più parte dei suoi componenti, allora iscritti alla Federazione giovanile socialista, sarebbe poi stata, entro pochi anni, il nucleo delle lotte studentesche e dei gruppi della nuova sinistra (soprattutto Lotta Continua).

La più parte dei suoi componenti, allora iscritti alla Federazione giovanile socialista, sarebbe poi stata, entro pochi anni, il nucleo delle lotte studentesche e dei gruppi della nuova sinistra (soprattutto Lotta Continua).