DOV’È IL FASCISMO? AL GOVERNO (E NON SOLO)

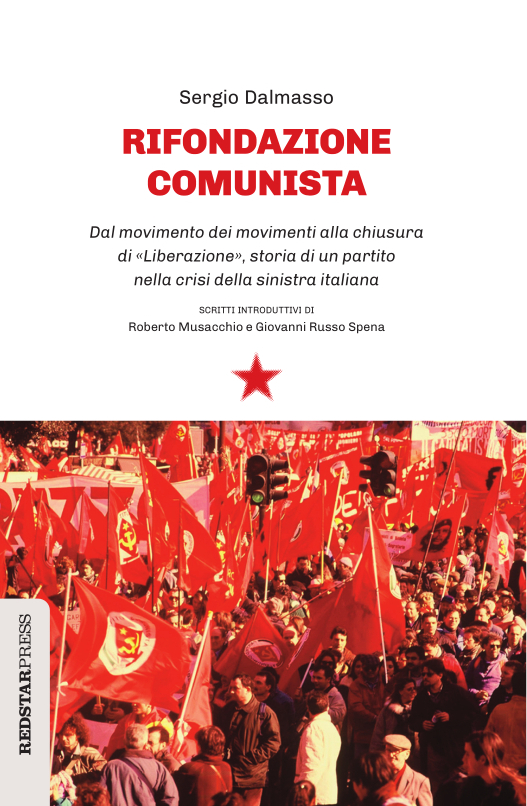

di Sergio Dalmasso

In “Il lavoratore” Anno XXIV n. 3 – 25.04.2024, Dove è il fascismo? Al governo (e non solo) pubblicato anche in sergiodalmasso.com nella sezione: Archivio, Scritti storici, Articoli e saggi.

Download “Dov'è il fascismo ? Al governo (e non solo) di Sergio Dalmasso”

Dove-e-il-fascismo-Al-governo-e-non-solo.pdf – Scaricato 7211 volte – 84,23 KB

Un vento nero spira in Europa e non solamente. Il crollo dell’URSS e del “socialismo reale” ha prodotto, inevitabilmente, non la democrazia liberale o il socialismo democratico, come pensavano molte anime belle, ma regimi anticomunisti, reazionari, spesso antisemiti, segnati da potere personale e dalla cancellazione di diritti sociali.

L ‘identificazione del potere con un/una leader è sempre più presente: si pensi a Turchia, Cina, Russia, ma anche al fenomeno Trump negli USA.

L’odio contro l’establishment, contro il “politicamente corretto” fa nascere leadership populistiche e reazionarie.

Se l’Italia è stata il primo Paese a produrre il fascismo, è stata anche la prima a proporre, con il “berlusconismo”, un modello perverso che si è esteso ad altri Paesi (si pensi al successo di Millei nell’Argentina, che pure ha, alle spalle, una tragica dittatura).

Fenomeno simile si è avuto con la Lega (richiamo il vecchio libro di Gianluca Paciucci e del compianto Walter Peruzzi – di cui ricorre quest’anno il decennale della morte -, Svastica verde), passata dall’antimeridionalismo al separatismo (Padania, Etruria, sud) al regionalismo differenziato, sempre con ipotesi razziste e con richiami, neppure troppo celati, alla cultura nazista (vedi Claudio Gatti, I demoni di Salvini. I postnazisti e la Lega).

Movimenti di ribellione contro la tassazione, di autonomizzazione delle aree più ricche di molti paesi, di “separatismo dei ricchi” si sono moltiplicate in ogni paese.

Così l’uso strumentale della religione per cui non solo si ostentano nei comizi Vangeli, rosari (Salvini), si prega in diretta televisiva o si chiede la benedizione di Maria vergine (sempre lui).

Ma che diviene elemento comune dalla Polonia alla Spagna dei franchisti di Vox, dalla sguaiata campagna elettorale di Trump alla stessa Francia dove forti sono le tendenze ad aggirare la legge sulla separazione Stato/Chiesa cattolica.

La stessa ipotesi della sostituzione etnica, agitata da Zemmour in Francia e riproposta in Italia (Lega, Lollobrigida) si lega all’antiislamismo.

Ancor peggiore è la situazione negli USA dove prosperano le teorie creazioniste, anti evoluzioniste e nell’America latina dove l’integrismo religioso è strumento dei governi più reazionari (si pensi a Bolsonaro).

Come sempre, quanto accade oggi ha radici lontane.

Dagli anni ’80 del secolo scorso, il neoliberismo reaganiano e tatcheriano ha prodotto una controrivoluzione reazionaria per cui le tematiche dell’estrema destra, per anni minoritarie, si sono estese alla destra tradizionale e “moderata”.

Il discorso vale per i tories inglesi, per la destra gaullista in Francia, pressata dal partito di Le Pen (il maggiore nel Paese), per la realtà spagnola.

Ancor maggiormente per i repubblicani statunitensi e per Paesi come Polonia, Ungheria sino a realtà (Danimarca, Olanda, parte del Belgio) che non parevano toccate da questi fenomeni degenerativi.

La storia italiana e la situazione odierna presentano ovvie specificità.

Il fascismo, nel dopoguerra, ha assunto diversi ruoli. Ricostruito il partito neofascista, contro ogni norma costituzionale, e favorito (il tema sarebbe da approfondire) dall’amnistia di Togliatti e dalla mancata epurazione, ha avuto per anni la funzione di destra legale, “in doppiopetto”, in più casi usata per operazioni parlamentari.

La riabilitazione di figure come Graziani, Borghese, Badoglio, della più parte dei gerarchi del ventennio e di Salò si inquadra in questa continuità tra liberalismo, fascismo e Italia democratica (si pensi ad esercito, forze dell’ordine, prefetti, questori, provveditori agli studi, codici, programmi scolastici). La stagione dei movimenti sociali produce una modificazione del ruolo del neofascismo

che recupera aspetti “rivoluzionari” (Ordine nuovo e cento altre sigle), è parte attiva nei tentativi di golpe e nello stragismo nero, in uno stretto rapporto con parte dei servizi di sicurezza e con ambienti internazionali (noti i finanziamenti statunitensi al MSI e oltre).

Dal periodo successivo, alcune “idee forza” della destra penetrano nella società:

– scompare progressivamente la discriminante antifascista. Il MSI è sdoganato sino all’ingresso nel primo governo Berlusconi (prima della “svolta” di Fiuggi, gennaio 1995)

– la crisi del sistema politico si lega alla messa in discussione di conquiste sociali e civili, lette come causa della crisi

– il pluralismo parlamentare è messo sotto accusa. L’affermazione, con grande consenso popolare, del meccanismo maggioritario è legato al decisionismo e alla visione per cui “chi vince prende tutto”, conseguentemente all’ipotesi presidenzialista, falsa risposta alla frattura istituzioni/ cittadini (un tempo Paese legale e Paese reale).

Cresce il senso comune della fine delle ideologie, della non differenza tra i diversi schieramenti. L’anticomunismo diventa ideologia dominante, favorita anche dal crollo del blocco sovietico.

Il voto del Parlamento europeo sull’equiparazione tra fascismo/nazismo e comunismo, con adesione di tutti gli schieramenti, ne è evidente dimostrazione.

È sempre più difficile, e spesso incompreso, il tentativo di rapportarsi a una lettura critica delle esperienze storiche realizzate e del marxismo.

Il governo nero

La vittoria elettorale deriva dall’egemonia, sociale e culturale, sulla società.

Nazionalismo, darwinismo sociale, liberismo, atlantismo, esacerbazione del pericolo rappresentato dalla migrazione e dalla modificazione della fisionomia “italiana e cristiana”.

La continuità della politica liberista ed atlantista, la sostanziale subordinazione alle politiche europee contrastano con tematiche dell’estrema destra e con molte affermazioni elettorali.

Meloni & C. ripropongono elementi identitari, riforme istituzionali “epocali”:

– il regionalismo differenziato, i cui danni sono evidenti su servizi sociali, scuola, sanità, sulla stessa visione unitaria (per quel che ne resta) del Paese;

– il presidenzialismo, degna conclusione del processo iniziato con il referendum Segni, con il maggioritario e l’elezione diretta di sindaci, presidenti di regione, con il bipartitismo coatto e la cancellazione di formazioni alternative;

– privatizzazioni striscianti (scuola, sanità, sino alla progressiva vendita dei “gioielli di famiglia”

Contro queste logiche è, mai come oggi, pesante la assenza di una sinistra sociale e politica.

È sufficiente una semplice politica frontista (tutt* contro Meloni)?

È possibile senza rimettere in discussione i danni provocati dai governi di unità nazionale (Draghi non è alternativa al governo di destra, ma ne è causa), le privatizzazioni, l’accettazione delle guerre, la gara a chi è più affidabile per il grande capitale?

La ricostruzione di un’alternativa alla destra mai è stata così complessa, perché la sconfitta da cui veniamo (sociale, culturale, istituzionale, organizzativa) coinvolge tutti gli ambiti.

L’antifascismo, legato a un sistema elettorale democratico, alla ricomposizione dell’unità di classe e della frammentazione sociale prodotta dal neoliberismo, al legame tra diritti sociali e politici, a una vera rifondazione di pensiero e pratiche, è parte necessaria, anche se non sufficiente di questo tentativo.

Scarica gratis il Lavoratore di Trieste del 25 aprile 2024:

Contiene “Elezioni europee: contro la guerra, senza se e senza ma…” di Gianluca Paciucci (editoriale);

articoli di Roberto Cattaruzza, Mauro Caselli, Effemme, Luigi Dal Fabbro e Paolo Radivo (sezione “Agire localmente”);

“Perché oggi un referendum sulla legge elettorale” di Tommaso Russo (sezione “Pensare globalmente”);

articoli di Lino Santoro, Igor Kocijančič, Eleonora Galli, Sergio Dalmasso (sezione “Pensare globalmente”);

un ricordo di Samo Pahor (scritto da Vincenzo Cerceo) e di Peter Behrens.

Download “IL LAVORATORE del 25 aprile 2024”

IL-LAVORATORE-di-Trieste-25-APRILE-2024.pdf – Scaricato 7524 volte – 2,23 MB

Visite: 26

La ricerca teorica di Lelio Basso – mentre si scrive è presente in

La ricerca teorica di Lelio Basso – mentre si scrive è presente in