In Critica sociale, n. 5, nuova serie – novembre/dicembre 2023, Sergio Dalmasso Libertini, da Palazzo Barberini al Pci: lungo viaggio nella sinistra italiana, Presente anche in Archivio, Scritti storici, Articoli e saggi.

Libertini, da Palazzo Barberini al Pci: lungo viaggio nella sinistra italiana

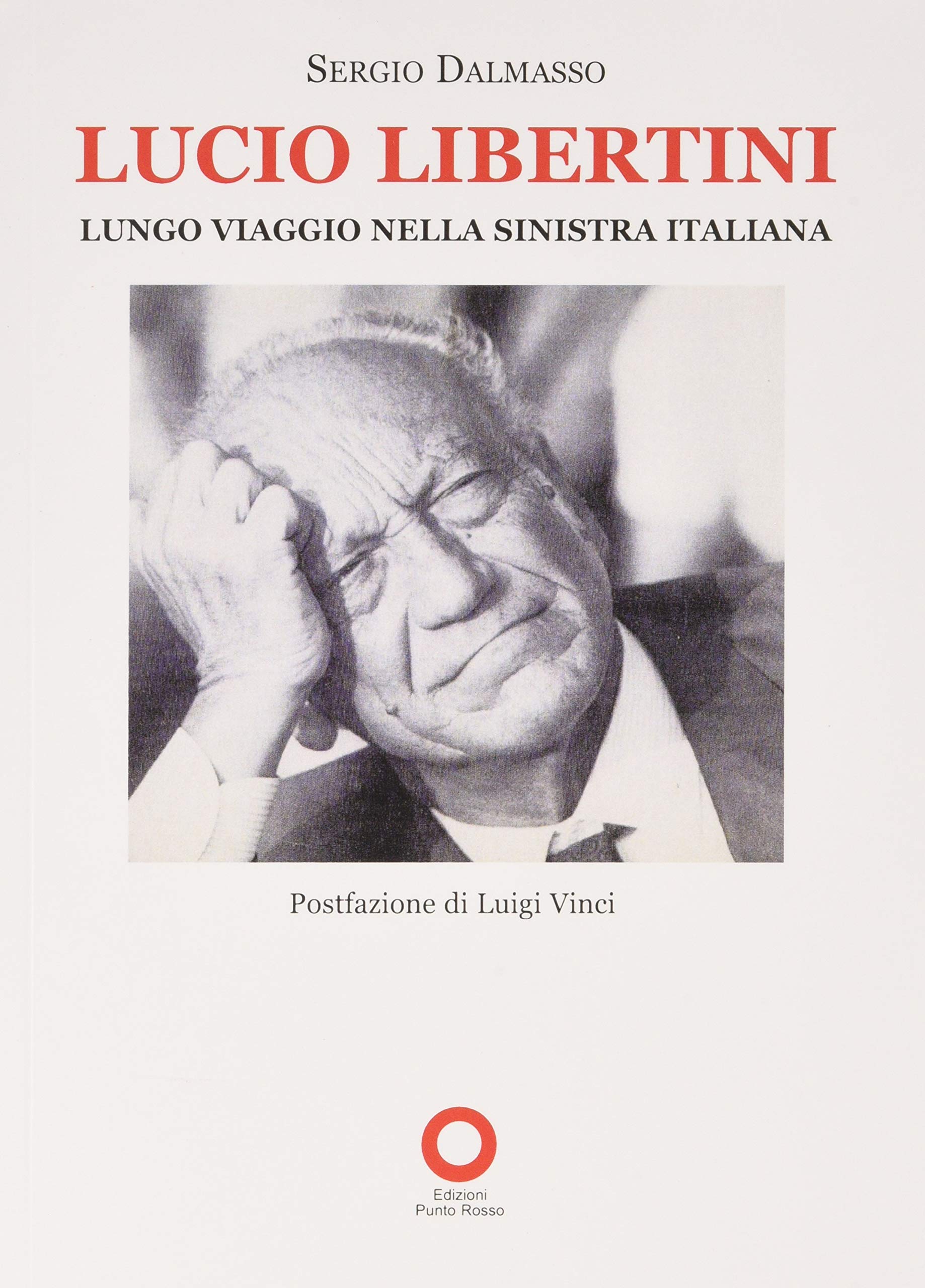

Nei suoi ultimi anni, spezzati improvvisamente nell’estate 1993, Lucio Libertini intendeva scrivere la propria biografia, significativamente intitolata Lungo viaggio nella sinistra italiana.

Di questa, mai compiuta per gli impegni connessi alla nascita e costruzione di Rifondazione e per l’insorgere del male che lo avrebbe ucciso, restano l’introduzione, il primo capitolo sugli anni 1943- 1946 e un breve schema di due pagine, scritte a mano.

La sua morte, nell’agosto 1993, è stata spesso seguita da commenti ingenerosi.

Più che cercare elementi di un percorso politico singolare, molte valutazioni hanno preferito ricorrere alla formula di globetrotter della politica, ricordando le tante formazioni di cui aveva fatto parte.

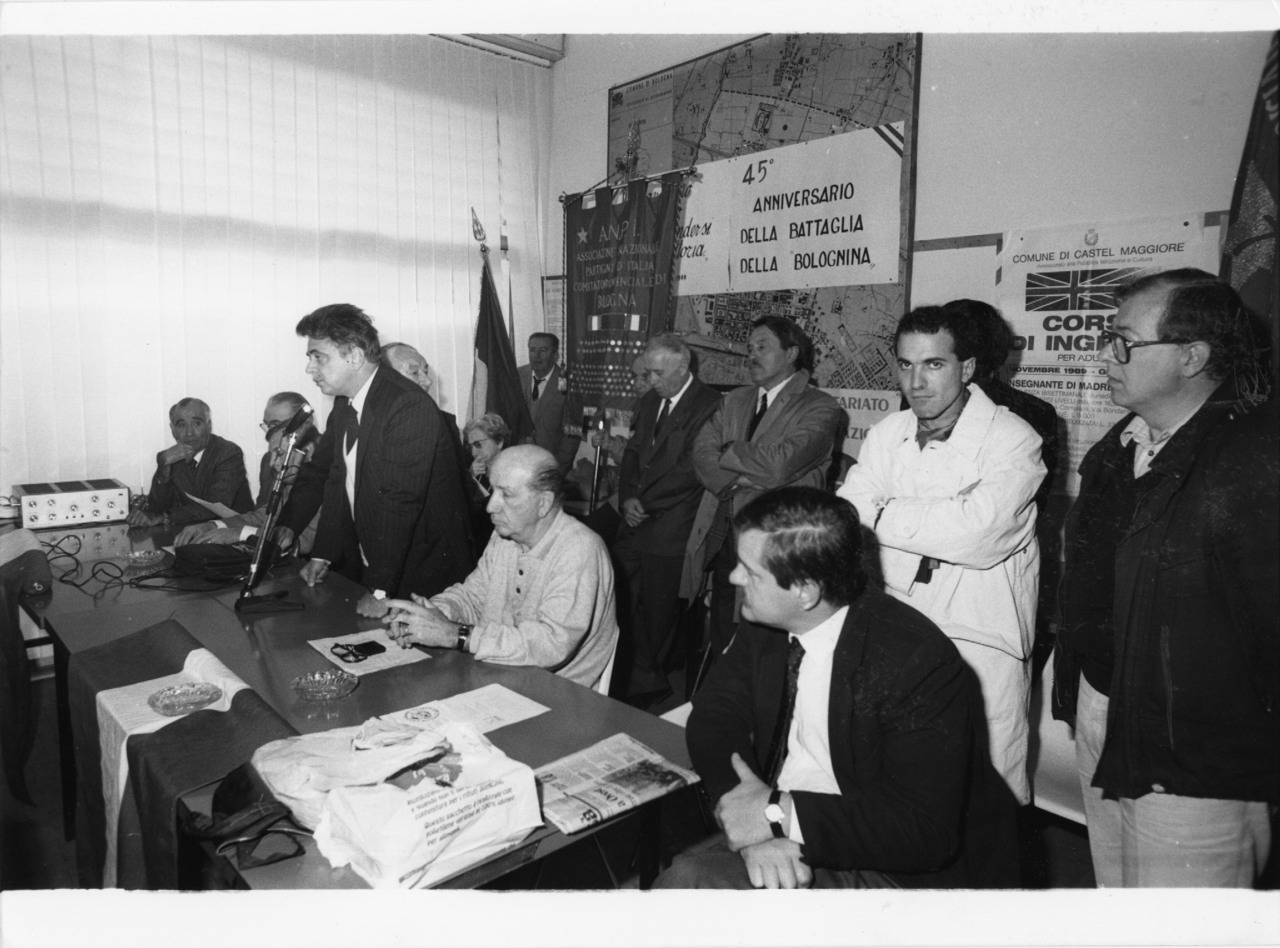

Il comizio di Occhetto

Anche Achille Occhetto, nel 1992, in un infelice comizio alle porte della FIAT, lo aveva definito artefice di scissioni contro l’unità del movimento operaio:

C’è un gruppo di scissionisti pagati da Craxi che hanno dato vita a Rifondazione comunista, gente che quando era nel PCI era di destra estrema…

Quando abbiamo quelli di Rifondazione che sono sempre stati contrari a Berlinguer, a Togliatti o come questo certo Libertini che ha fatto sette scissioni nel movimento operaio, pagato per dividere i partiti della sinistra1.

Libertini, al contrario, ha sempre rivendicato continuità e coerenza, maggiori rispetto a quelle di tanti che hanno modificato posizioni pur aderendo sempre ad un solo partito.

Il nucleo è quello di un filone del socialismo di sinistra, antistalinista, classista, nella ricerca di uno strumento per una trasformazione politica socialista che si basi sul protagonismo e sulla centralità della classe operaia.

Nato a Catania nel 1922, è studente a Roma nel 1944, quando aderisce a Democrazia del lavoro, il partito di Bonomi e Ruini.

Con i giovani, impazienti e contrari alla impostazione “prefascista” e istituzionale, lo lascia dopo breve tempo.

Iniziativa socialista

La scelta è per il partito socialista, PSIUP, fortemente diviso tra più ipotesi che si dimostreranno immediatamente incompatibili.

L’ala maggioritaria accetta l’unità antifascista, i governi di unità nazionale, guarda alla possibile unificazione con il PCI per costruire il partito unico della classe operaia, in una logica “frontista” che nasce anche dal trauma della drammatica sconfitta dei primi anni ’20.

Sul lato opposto si colloca Critica sociale, che fa capo a Giuseppe Saragat, rifiuta il rapporto privilegiato con il PCI, in nome dell’autonomia socialista, è critica verso l’URSS e propone un socialismo dei ceti medi ed una lettura umanistica del marxismo2.

Nell’estate del 1944, nasce una terza posizione, molto atipica: Iniziativa socialista3 che critica “da sinistra” i governi di unità nazionale e rifiuta i blocchi contrapposti e l’appiattimento del partito sul PCI e sull’URSS.

Dimensione europea

Costante l’attenzione alla dimensione europea e per l’eredità delle posizioni di Eugenio Colorni, coautore del Manifesto di Ventotene, e per il richiamo alla costruzione di una politica non egemonizzata né dall’occidente né dallo stalinismo.

La dirigono Corrado Bonfantini, Giuliano Vassalli, Matteo Matteotti, Mario Zagari, Leo Solari, Achille Corona.

È da ricordare la presenza di Rino Formica e Mario Mineo.

L’attivismo e la determinazione di Libertini lo collocano immediatamente nel gruppo dirigente della componente e tra i più assidui collaboratori dell’omonima rivista.

Netta la critica all’immobilismo dei governi e alla logica gradualistica del partito:

Il PSIUP… interpreta la lotta che ha condotto e condurrà secondo lo schema dei tempi successivi: prima la lotta antifascista, poi abbattimento della monarchia e costituente repubblicana, infine trasformazioni economico- sociali4.

Iniziativa socialista ritiene che, nonostante la vittoria della Repubblica al referendum del 2 giugno 1946, si stiano riaffermando le forze moderate.

La responsabilità è anche della sinistra che non propone soluzioni realmente alternative e non dà voce al potenziale espresso dalla lotta partigiana e dalla spinta operaia e sociale.

Anche del PSIUP che non ha una sufficiente fisionomia autonoma e classista.

Scissione di Palazzo Barberini

Può sembrare paradossale l’adesione della corrente alla scissione di palazzo Barberini (gennaio 1947).

L’adesione al nuovo partito, il PSLI, è data dalla speranza di dar vita ad una formazione socialista non frontista, autonoma rispetto al PCI, critica verso il bipolarismo che sta nascendo a livello internazionale e nazionale, capace di una lettura non ortodossa del marxismo.

La speranza è di breve durata. Iniziativa socialista scompare di fatto davanti alle scelte governiste (governi centristi) e atlantiste del PSLI, alla bipolarizzazione nazionale e internazionale, a causa anche dalle maggiore esperienza e capacità organizzativa di Saragat e D’Aragona.

Alcune sue tematiche torneranno, erraticamente, negli anni successivi, come testimonieranno le biografie di suoi aderenti (Gaetano Arfé, Guido Quazza, Giorgio Ruffolo…). … CONTINUA

![]()

Download del saggio completo della prima parte in pdf:

Download “Saggio su Libertini - Critica sociale, parte prima”

Critica-sociale-Libertini-Dalmasso-prima-parte.pdf – Scaricato 17941 volte – 190,45 KBNOTE

1 Un comizio di Occhetto a Mirafiori, in “Liberazione”, 25 gennaio 1992.

2 Cfr. i due scritti di Giuseppe SARAGAT, nel periodo dell’esilio: Democrazia e marxismo (Marsiglia, 1929), a cui segue una polemica con Carlo Rosselli e L’umanesimo marxista (1936). Evidenti le ascendenza dell’austromarxismo e il richiamo al Marx filosofo più che economista.

3 Per una panoramica complessiva, cfr. Nadia BERSACCHI, Iniziativa socialista nelle vicende del socialismo italiano fra la resistenza e il dopoguerra (1943-1948), università di Pisa, anno accademico 1978- 1979.

4 Alberto BENZONI, Viva TEDESCO, Il movimento socialista del dopoguerra, Padova, Marsilio, 1968, p. 19.

Ultimo segretario del Partito Comunista Italiano dal 1988 e il primo segretario del Partito Democratico della Sinistra[1] fino al 1994; cofondatore e vicepresidente del Partito del Socialismo Europeo nel 1990.

Ultimo segretario del Partito Comunista Italiano dal 1988 e il primo segretario del Partito Democratico della Sinistra[1] fino al 1994; cofondatore e vicepresidente del Partito del Socialismo Europeo nel 1990.