RANIERO PANZIERI

L’iniziatore dell’altra sinistra

PAOLO FERRERO Panzieri, l’iniziatore dell’altra sinistra, Shake ed., 2021, 320 pp.

RANIERO PANZIERI

Paolo Ferrero ripubblica, aggiornato, un importante testo sulla grande figura di Raniero Panzieri, uscito nel 2006 per Punto Rosso, con il titolo Un uomo di frontiera, contenente testimonianze, una breve antologia, una nota biografica, la prefazione di Marco Revelli, l’introduzione dello stesso Ferrero.

La ripubblicazione di questo testo, ampliato ed aggiornato, costituisce uno dei pochi segni di interesse per il centenario della nascita di Panzieri che non ha prodotto dibattito, confronti, ricordi, anche valutazioni critiche che una pietra miliare nella storia della sinistra italiana avrebbe meritato.

Anche Panzieri è stato colpito dalla amnesia che ormai avvolge personaggi e fasi di quello che fu il movimento operaio più interessante e originale a livello europeo.

In qualche raro caso, la sua figura è stata ricordata per la fase più significativa, quella dei “Quaderni rossi”, dal 1961, letti semplicisticamente come prodromo dell’operaismo, dimenticando tutta l’attività politica precedente nasce nell’immediato dopoguerra, nel PSI, su posizioni morandiane (nella fase dei Consigli di gestione), prosegue a Messina presso la cattedra di Galvano Della Volpe e nel PSI siciliano impegnato nell’occupazione delle terre.

Persa la possibilità di carriera accademica, per il continuo impegno politico (segretario regionale siciliano), nel 1953 si trasferisce a Roma come funzionario di partito incaricato della stampa e propaganda, quindi nel 1955 della commissione cultura (cfr. Mariamargherita SCOTTI, Da sinistra. Intellettuali, PSI e organizzazione della cultura -1953/1960-, Roma, Ediesse, 2011) che tenta una politica culturale non subordinata a quella del PCI.

Download “Scheda, Mariamargherita SCOTTI, Da sinistra. Intellettuali, PSI e organizzazione della cultura (1953/1960)”

n.-81-2012-Da-sinistra.-Intellettuali-Partito-socialista-italiano-e-organizzazione-della-cultura.pdf – Scaricato 16017 volte – 857,94 KB

Ancora la pubblicazione, dopo la morte prematura, delle opere di Rodolfo Morandi, il lavoro, dal 1956, per evitare l’identificazione stalinismo/comunismo e per l’uscita a sinistra dallo stalinismo, la co-direzione della rivista “Mondo operaio” che, nel biennio 1957-1958, conosce il suo periodo più innovativo.

Sette tesi sul controllo operaio

Le Sette tesi sulla questione del controllo operaio, (in “Mondo operaio, febbraio 1958) scritte in una preziosa collaborazione con Lucio Libertini, costituiscono il tentativo più ricco e più organico di una ipotesi alternativa a quelle maggioritarie nella sinistra, legate anche alle Tredici tesi sul partito di classe (in “Mondo operaio”, novembre 1958).

Dal 1961, Panzieri si sente estraneo al partito, incamminato verso la partecipazione ai governi di centro-sinistra.

Il lavoro di consulente presso l’Einaudi, a Torino, lo mette in contatto con la realtà viva di fabbrica nella fase di rilancio del protagonismo operaio, dopo l’estate del 1960, nel pieno della migrazione interna, del prezioso lavoro del sindacato torinese, dell’espansione industriale che produce il moltiplicarsi di problemi sociali (casa, servizi…).

Si lega a lui un gruppo di giovani torinesi (Rieser, Mottura, i Lanzardo, Soave…) che coglie la originalità della sua analisi e della pratica.

Nascono contatti con posizioni simili che stanno maturando a Roma (Tronti, Asor Rosa) e in Veneto (Negri).

L’analisi panzieriana che si esprime nei “Quaderni rossi” è innovativa

Va intanto alle fonti, alla lettura diretta e non travisata di Marx, a parti del Capitale mai analizzate.

Rompe totalmente con la interpretazione della seconda e della terza Internazionale centrate sull’ipotesi del partito guida.

Il rilancio della via consiliare con riferimenti alla stagione dell’”Ordine nuovo”, all’autogestione jugoslava, ai consigli polacchi e ungheresi del 1956, indirettamente a tutta la tradizione consiliare che percorre l’intero secolo, permette di ipotizzare una classe operaia che costruisca i propri istituti, una democrazia che si basi su un rapporto fra istituti elettivi e di base.

Dopo il 1956

E’ chiaro, dopo il 1956, un passaggio dalla morandiana politica unitaria di classe al controllo operaio e quindi ad un particolare “leninismo” centrato su un “dualismo di potere”, ma sono evidenti elementi di continuità di un percorso teorico- politico che sarebbe errore limitare agli ultimi tre anni di vita.

E’ fondamentale, al di là dell’interpretazione che poi alcune formazioni politiche ne daranno, l’analisi della tecnologia, della non neutralità della scienza (L’uso delle macchine nel neocapitalismo) che tanto peso avrà negli anni successivi.

Lo sviluppo tecnologico non è neutro.

La macchina e la scienza sono funzioni del capitale: La macchina non libera dal lavoro l’operaio, ma toglie il contenuto del suo lavoro.

Lo strumento di conoscenza non ideologica della realtà è l’inchiesta, soprattutto se diviene co-inchiesta (cfr. Uso socialista dell’inchiesta operaia, sul numero 5 dei Q:R), costruita insieme al soggetto politico e sociale da analizzare che diventa attore esso stesso, superando la visione mistica del soggetto rivoluzionario che spesso nasce dall’esterno.

Le difficoltà, però, si moltiplicano.

Il rapporto con il sindacato torinese si interrompe, già dopo il primo numero, su cui hanno scritto Garavini, Foa, Alasia, Pugno.

Nell’estate 1961, una lettera di Garavini e Pugno accusa la rivista di semplicismo e schematismo, segnando la fine della breve collaborazione.

Ancor più tese divengono le relazioni dopo gli scontri di piazza Statuto ( luglio 1962).

Nel mese di settembre, il servizio d’ordine sindacale impedisce a Panzieri di entrare in un teatro in cui si svolge una manifestazione.

La redazione dei “Quaderni rossi” si divide su linee politiche

La componente che fa capo a Mario Tronti, Toni Negri, Alberto Asor Rosa ritiene che la maturazione politica della classe sia tale da permettere il salto organizzzativo rivoluzionario, accusa di “sociologismo” la pratica panzieriana e darà vita a “Classe operaia”.

Panzieri replica ritenendo queste posizioni frutto di misticismo rivoluzionario, una sorta di filosofia della storia centrata sulla classe operaia, accusa alcune valutazioni di rozza ideologia del sabotaggio.

Panzieri non vede rinnovato il contratto con l’Einaudi, insieme a Renato Solmi, per avere sostenuto la pubblicazione di una inchiesta di Goffredo Fofi sulla migrazione meridionale.

L’accusa è di voler usare la casa editrice per fini ideologici.

Ancora una volta, come dopo la rinuncia alla carriera accademica, l’attività di Panzieri sembra, per coerenza estrema, dover iniziare da capo.

Quando sembra avere allacciato un rapporto con la Nuova Italia di Firenze, arriva improvvisa la morte, per embolia cerebrale, il 9 ottobre 1964.

Libro di Paolo Ferrero

Il libro di Ferrero uscito opportunamente nel centenario della nascita, contiene uno scritto dell’autore che mette in luce gli elementi di attualità del pensiero e della pratica di Panzieri, creando un legame fra le tesi sul controllo operaio e la tematica dei “Quaderni rossi”.

Panzieri è antidoto rispetto alle visioni autoritarie, statolatriche, centralistiche, antidemocratiche del marxismo e del comunismo che è, invece, partecipazione e democrazia dal basso.

Molte le testimonianze, a cominciare dalla moglie Pucci Saija, traduttrice del Capitale, a tant* militanti scompars*, Dario Lanzardo, Giorgio Bouchard, Gianni Alasia, Pino Ferraris, Giovanni Jervis, Edoarda Masi, Vittorio Rieser… a chi lo ha accompagnato in una breve stagione, drammaticamente interrotta: Cesare Pianciola, Giovanni Mottura, Liliana Lanzardo, Sergio Bologna, Goffredo Fofi.

Importanza del testo

Ne emerge un quadro composito che non solamente ci fa ricordare una delle più grandi figure della nostra storia, ma ne fa risaltare i non pochi elementi di attualità, quanto mai da conoscere e discutere nel vuoto attuale.

Consigli, democrazia diretta, Cina, migrazione meridionale, composizione di classe, neocapitalismo, sviluppo economico dell’Italia, coscienza di classe, uso della tecnologia, rapporto tra spinta di massa/partiti di classe/sindacato.

Un testo per una riflessione collettiva.

Sergio Dalmasso

in “Lavoro e Salute” n. 3 Marzo 2021.

Presente anche in Schede e Recensioni

Download “PAOLO FERRERO Panzieri, l'iniziatore dell'altra sinistra”

lavoroesalute-RANIERO-PANZIERI.-Idee-di-nuova-sinistra.pdf – Scaricato 14774 volte – 349,66 KB

Visite: 78

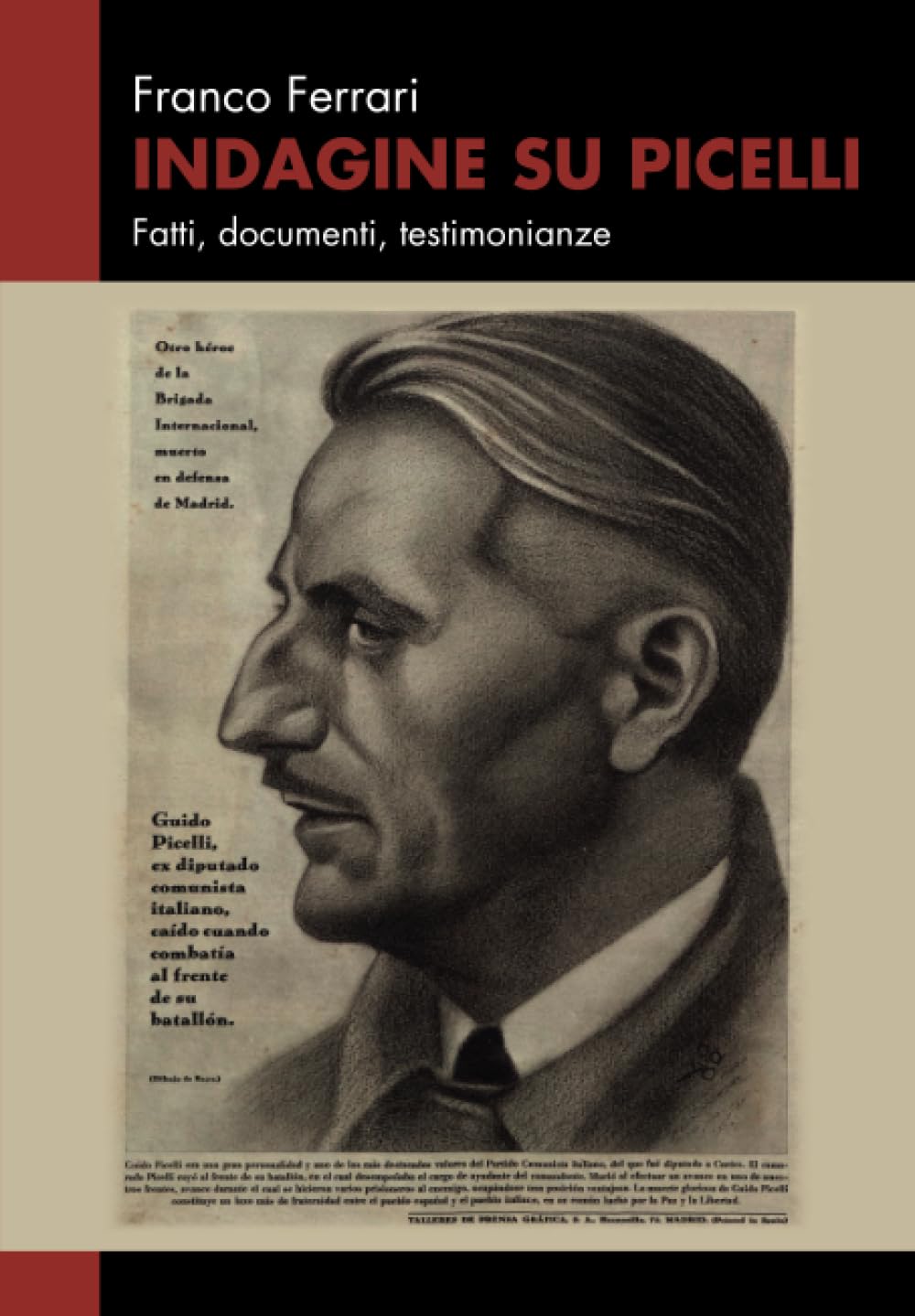

Nato nel 1899, orologiaio, attore, interventista, partecipa alla guerra mondiale nella Croce Rossa.

Nato nel 1899, orologiaio, attore, interventista, partecipa alla guerra mondiale nella Croce Rossa.