LELIO BASSO TRA IERI OGGI E DOMANI

DI FRANCO DI GIORGI

Franco Di Giorgi

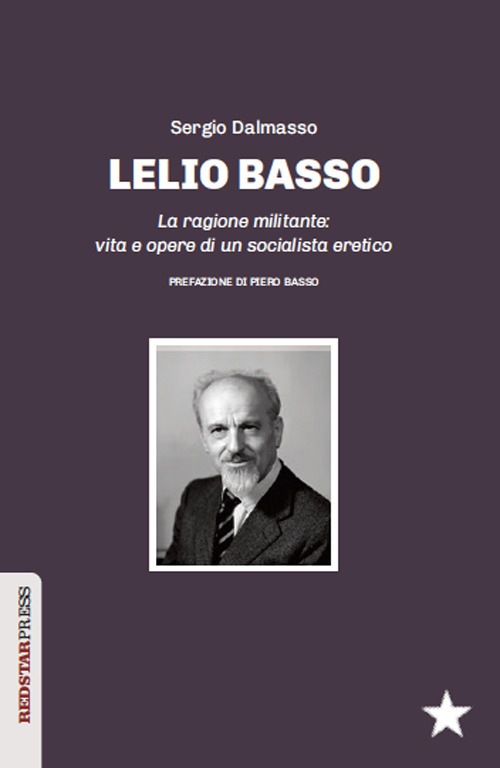

1. Il testo che Sergio Dalmasso dedica a Lelio Basso (Lelio Basso. La ragione militante: vita e opere di un socialista eretico, Red Star Press, Roma 2018) non è solo una monografia politica, è anche una biografia che, attraverso la ricostruzione della vita di un’importante figura della scena politica italiana del recente passato – dal 1921 (anno in cui il diciottenne varazzino prende la sua prima tessera socialista) al 1978 (anno della morte) – ci parla sia del nostro più vicino presente sia dell’inquietante futuro che ci si prospetta.

L’orizzonte storico e culturale relativo a quel periodo, a partire almeno dal primo dopoguerra, presenta condizioni e aspetti che caratterizzano anche la nostra contemporaneità.

Pur cambiando i personaggi, le problematiche che tale orizzonte apre delineano un medesimo scenario – quello che vedrà l’insorgenza e l’affermazione del fascismo e con esso, naturalmente, anche la diffusione del razzismo come suo naturale corollario; vedrà, insomma, l’avvio di una fase drammatica della nostra storia.

In effetti, guardare al passato, dicono gli storici, «serve anche a comprendere meglio il presente» (Claudio Vercelli, Francamente razzisti, Edizioni del Capricorno, Torino 2018). Certo, è vero.

Ciò tuttavia solo in linea teorica, giacché ogni contemporaneità, compresa la nostra, mostra sempre a chiare lettere che la comprensione o l’interpretazione del presente non basta perché non serve a cambiare il modo di pensare negli uomini e a farli maturare, al fine di evitare di ricadere negli stessi errori da essi compiuti nel passato.

Ma c’è dell’altro.

C’è dell’altro nella vita di questo socialista eretico.

Eretico per vari motivi. Ad esempio perché pur criticando le posizioni liberali di Gobetti, – che vede nell’individuo il soggetto del mutamento della storia – del giovane letterato torinese il giovane Basso condivide la lettura storico-politica dell’Italia:

Paese nel quale il cattolicesimo, insensibile alla voce della coscienza protestante, ridotta da esso al silenzio (anche in questo senso Luigi Pareyson parlava di “coscienza muta”), rappresenta un presupposto dell’ubbidienza al fascismo, la predisposizione psicologica a mettere a tacere ogni rivolta nei confronti dell’autorità costituita, anche quando questa dimostra palesemente di avere come fine l’annullamento della volontà umana, sia quella che si è incarnata nel diritto sia soprattutto quella che si esprime nel dovere, inteso nel senso mazziniano e in quello kantiano e stoico.

Pur da posizioni politiche differenti, pertanto – Basso, marxianamente, vede nella classe operaia il soggetto della tanto auspicata rivoluzione –, essi, antifascisti per istinto, concordano nell’analisi dell’origine del fascismo, scorgendo nella mancata affermazione del protestantesimo in Italia il peccato originale che ha impedito a questo Paese la formazione di una coscienza responsabile e seria.

Per una ulteriore conferma di questa mancanza, di questa hamartía, è utile rifarsi anche al saggio del 2010 di Maurizio Viroli, La libertà dei servi, nel quale si esaminano le varie forme di intransigenza, vale a dire di quell’atteggiamento etico proprio di Gobetti e di Basso.

A proposito di intransigenza, pur in tutta la sua cieca disperazione, pur con il suo andare “alla cieca” diremmo mutuando una bella espressione di Claudio Magris, fortunatamente anche l’Italia di oggi non è solo quella che Alberto Moravia e Antonio Gramsci videro bivaccare nell’indifferenza, l’Italia che si metteva alla finestra ad aspettare e ad esultare a comando assecondando i desideri velleitari di qualcuno che amava parlare agitandosi ad arte da un balcone.

L’Italia, la migliore Italia, quella a cui oggi si deve continuare ancora a guardare, è anche e soprattutto quella di Mazzini e di Gramsci, di Lelio Basso e di Piero Martinetti.

A tal riguardo, dal testo di Dalmasso apprendiamo che a un esame di filosofia morale, il professor Martinetti (uno dei 12 docenti universitari che, su 1250, negò il proprio consenso al fascismo) diede il massimo dei voti al giovane venticinquenne di Varazze, perché con la sua condotta antifascista aveva saputo dimostrare che cosa intendesse in realtà Kant con l’imperativo categorico.

Ancora oggi, dunque, proprio come allora – si sappia! – l’Italia continuerà a contare sul modello di intransigenza esemplarmente fornito da questi “eretici”, da questi rappresentanti di una minoranza eroica.

2. Alla mancata formazione storico-culturale della coscienza in senso protestante corrisponde in Italia anche la mancata comprensione della praxis in senso marxista.

Giacché se la conoscenza è prassi – ovvero indispensabile condizione spirituale di cambiamento materiale e quindi rivoluzionario – , questa conoscenza non può essere prassi, non può costituire una tale condizione, se non, appunto, in quanto fondata sulla coscienza formata in senso protestante.

Vale a dire: non ci può essere vera edificazione storica del movimento operaio italiano e dell’Italiano in generale (edificazione anche nel senso kierkegaardiano), perché manca ad essi quel solido fondamento della coscienza pietista su cui poter edificare in sicurezza.

Gli Italiani sì, possono costruire – e in effetti molto hanno costruito in maniera variegata, manieristica e barocca, molte e diverse sono le torri che essi hanno innalzato –, ma tutte le loro costruzioni edili, proprio come quella del Costruttore Solness ibseniano, a causa della mancanza di un fondamento di serietà, di un vero Grund soggettivo e interiore, sono destinate a crollare perché è come se fossero state costruite sulla sabbia, come se si trattava solo di castelli di carta o, peggio ancora, di castelli in aria.

Sicché, come non c’è praxis, non c’è fare concreto e socialmente incisivo senza conoscenza, senza autentica gnosis (anche in senso gnostico, perché nella gnosi vi è un’eco viva dello gnoti seauton, del delfico “conosci te stesso”), così non si può dire sia conoscenza vera quella che non è capace di fare, di operare, di incidere pragmaticamente nella realtà.

Di conseguenza, una conoscenza non può mai essere pratica e operativa, nel senso di fattiva e attuativa, se non è fondata sulla libertà di coscienza o sulla coscienza libera.

Se questa coscienza non è libera, infatti, la conoscenza, per quanto teoreticamente profonda, non potrà mai fattivamente operare e incidere nella realtà concreta e sociale.

Ragion per cui il suo fare non potrà che essere falso, infondato e quindi apparente e appariscente.

E questa falsificazione del fare in una pseudo-praxis avrà come corrispettiva conseguenza non solo la perdita della personalità individuale, cioè del proprio Se stesso, ma anche la falsificazione della volontà, vale a dire la velleità.

E cos’è stato infatti il fascismo se non l’incarnazione e l’istituzionalizzazione del velleitarismo, ossia di quella aspirazione, arrogante e prepotente, al fare, senza poter e senza saper fare?

Per questo ogni velleitarismo italiano è destinato a fallire, sebbene i danni che esso arrecherà saranno ogni volta tanto gravi quanto lungo sarà il tempo che passerà prima che gli individui prenderanno coscienza della propria servitù e passività.

Due sono stati i momenti della nostra storia nei quali gli Italiani si sono resi conto di questa loro soggezione: il Risorgimento e la Resistenza.

Pensiamo a Dei doveri dell’uomo di Mazzini, ma anche alla fatticità di un Pisacane a cui, tra l’altro, Basso guardava con ammirazione per il suo culto dell’azione.

Pensiamo ai partigiani, ai deportati, alle staffette e alle donne deportate, che hanno sovrumanamente resistito e combattuto per un’idea nuova di Italia.

Continua …

LELIO BASSO TRA IERI OGGI E DOMANI

Per la presentazione della monografia di Sergio Dalmasso su Lelio Basso

Ivrea, sede Anpi – 6 dicembre 2018)

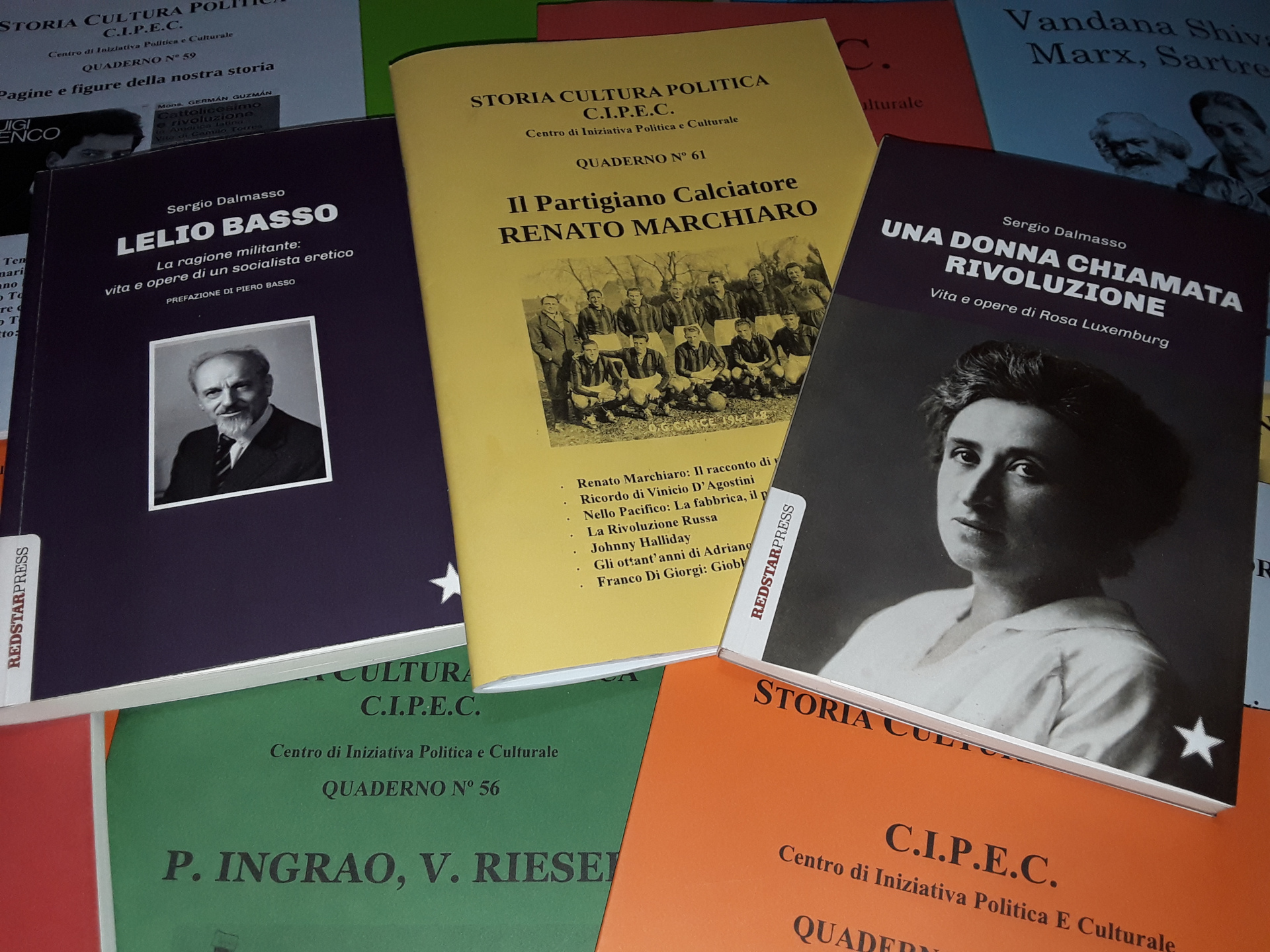

Download “Recensione di Franco Di Giorgi della monografia di Sergio Dalmasso. Lelio Basso tra ieri oggi e domani” lelio-basso-tra-ieri-oggi-domani-franco-di-giorgi.pdf – Scaricato 41865 volte – 118,29 KB

Il volume è presente in libreria e su Amazon, ecc:

Disponibile dal 19 gennaio 2024 il primo capitolo di seguito di Lelio Basso. La ragione militante: vita e opere di un socialista eretico:

Download “Primo capitolo del libro Lelio Basso” Capitolo1-Lelio-Basso-La-ragione-militante.pdf – Scaricato 49232 volte – 308,09 KB

Visite: 360