Storia di Rifondazione comunista

Recensione di Diego Giachetti

Se le memorie, i “mi ricordo” e i “secondo me” spesso non si conciliano e  annullano la costruzione di una conoscenza condivisa e attendibile, la storia e la storiografia possono impegnarsi a chiarire l’andamento dei fatti in tutti i loro risvolti.

annullano la costruzione di una conoscenza condivisa e attendibile, la storia e la storiografia possono impegnarsi a chiarire l’andamento dei fatti in tutti i loro risvolti.

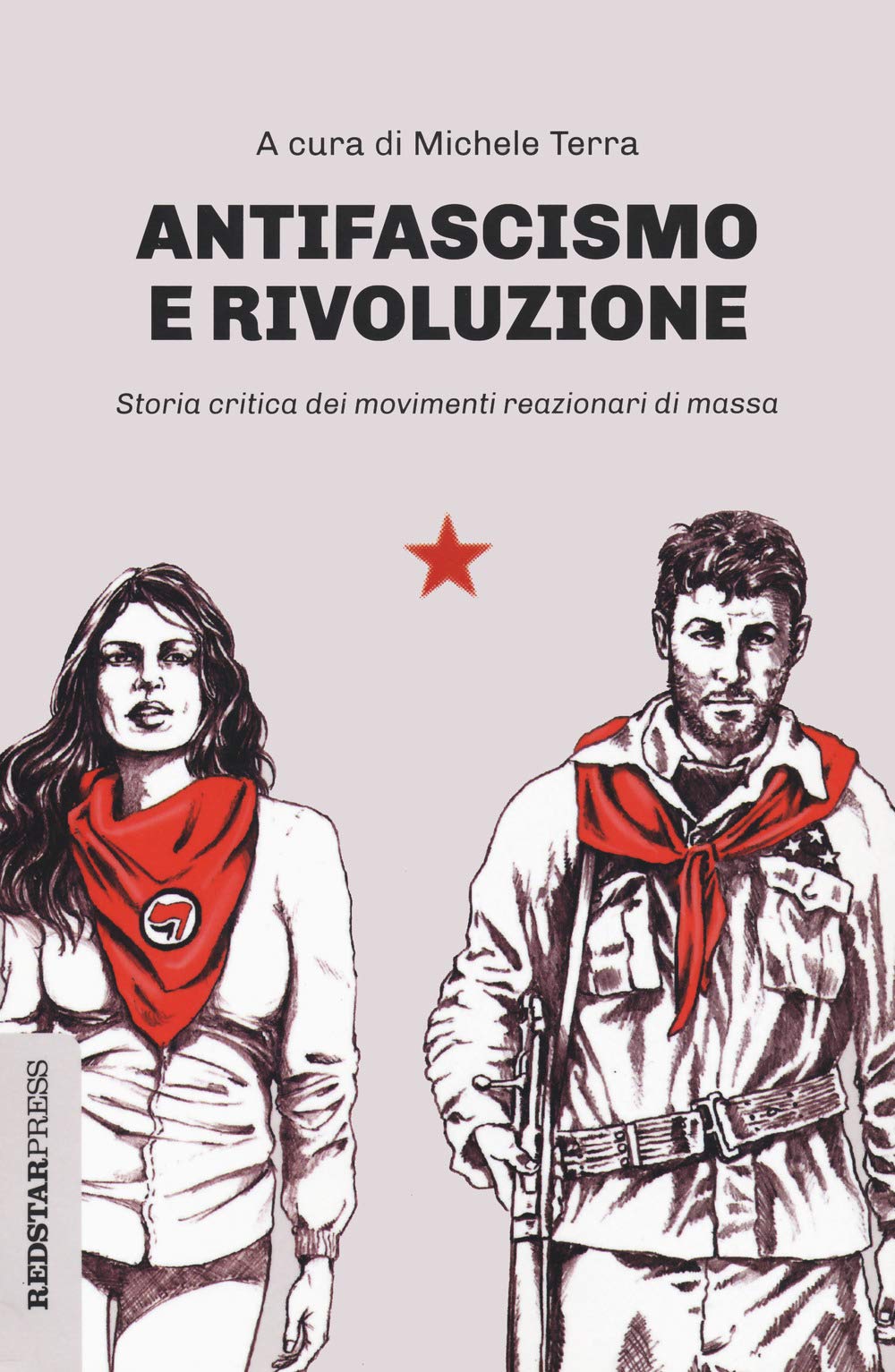

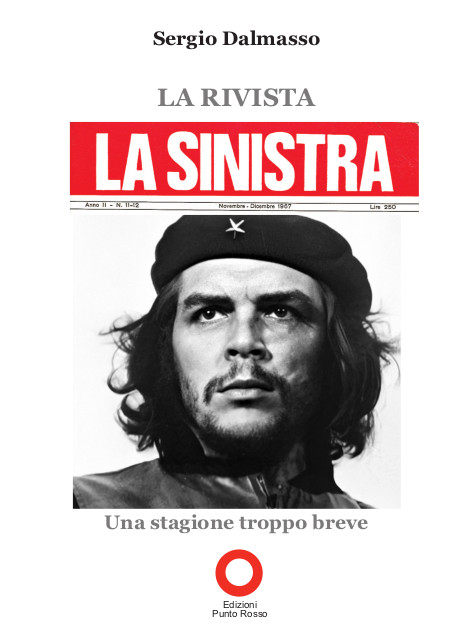

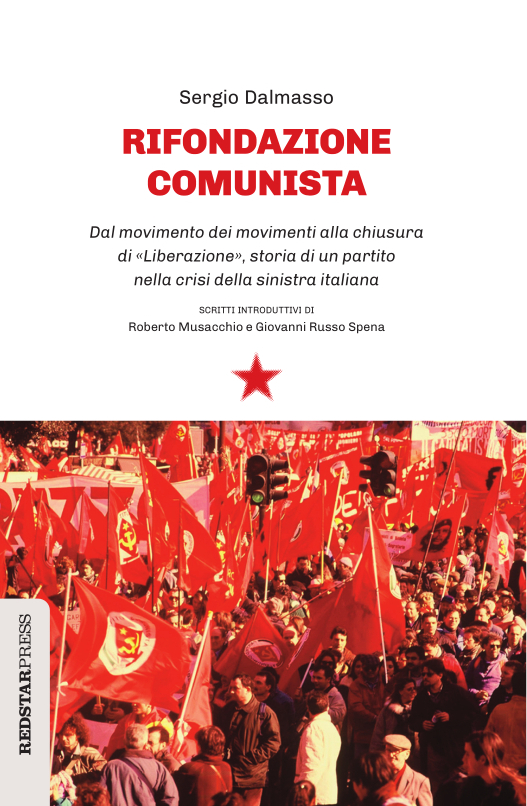

Non è cosa da poco, anzi è essenziale ed è ciò che Sergio Dalmasso ha fatto con questo libro sulla storia di Rifondazione comunista (Redstarpress, Roma 2021) nel decennio compreso tra l’ascesa del movimento dei movimenti e la chiusura del giornale «Liberazione» nel 2011.

Una storia ancora in farsi, difatti Rifondazione comunista vive ancora

e se ne trova anche traccia nelle molteplici anime sparpagliate della diaspora di quel settore della sinistra.

Trent’anni di vita di Rifondazione comunista sono la sofferta verifica empirica delle difficoltà a fare i conti col fallimento dei tentativi novecenteschi dell’uscita dal capitalismo.

È un problema che riguarda tutti, sia quelli “dentro” che quelli “fuori”, a testimonianza che la difficoltà non è stata superata cambiando strumento e sigla.

L’autore affronta il secondo decennio di vita di questo partito sfuggendo con eleganza alla lusinga ingannatrice del presentismo storico che ipoteca il passato nell’odierno senza divenire.

Non ha voluto fare il “tifo” per questa o quella posizione, né impugnare la bacchetta del maestro che giudica e interpreta. Uno sforzo di avalutatività ammirevole da parte di chi ha partecipato alla storia narrata, per lasciare il posto ai “protagonisti” con le loro analisi, interpretazioni, strategie e tattiche politiche, così come sono emerse nel corso del farsi degli eventi raccontati.

Rifondare è difficile

Il libro si pone in continuità col precedente lavoro, pubblicato nel 2002, nel quale aveva ricostruito la storia dei primi dieci anni di vita di Rifondazione comunista, con un titolo premonitore circa le difficoltà che l’impresa incontrava e avrebbe incontrato: Rifondare è difficile (Centro di documentazione di Pistoia-Cric editrice).

Download “Quaderno CIPEC Numero 31 (Libro sul primo decennio di Rifondazione di S. Dalmasso)” Quaderno-CIPEC-Numero-31.pdf – Scaricato 37812 volte – 1,03 MB

In quel lavoro aveva ricostruito i passaggi politici più importanti della vicenda inserendola nella cornice nazionale e internazionale: crollo del muro di Berlino (1989), fine dell’Unione Sovietica (1991), scioglimento del Pci, nascita del Partito democratico di sinistra e, per reazione contraria, costituzione del Prc.

Si avviò la rifondazione mentre la storia voltava le spalle e procedeva sulla via della restaurazione neoliberista, della globalizzazione capitalistica, con la lotta di classe rovesciata dall’alto verso il basso.

Il termine “rifondazione” connotava l’intenzionalità del disegno politico.

Non si trattava di ricostruire il partito comunista, ma di rifondarlo, considerando conclusa l’esperienza cresciuta in un arco storico del secolo Novecento.

La fine per scelta presa a maggioranza del Pci segnava la cesura con una parte importante della storia contemporanea italiana.

D’altro canto, chi non si rassegnò al progetto dei democratici di sinistra, intraprese un percorso di rifondazione in un contesto nazionale e internazionale segnato da una netta inversione dei rapporti di forza tra le classi a tutto vantaggio di quelle dominanti.

Col senno di poi si può dire che allora era già in corso l’offensiva neoliberista, ma non era ancora paragonabile alla “sfacciataggine” assunta con la crisi del 2007-2008, con le relative politiche di austerità decise e invasive.

Anche il movimento operaio, i suoi sindacati e la sinistra stavano mutando pelle, tuttavia ancora rimanevano parti consistenti di strutture organizzate della classe lavoratrice e la frattura tra la sinistra e vasti settori sociali non aveva ancora le dimensioni odierne.

Rifondazione poteva quindi proporsi di operare per riorientare le forze del movimento operaio e rilanciare le lotte in una prospettiva antisistema, combinando resistenza e offensiva politica, costruire il partito nella pratica quotidiana delle lotte e produrre ricerca teorica più che mai necessaria per orientarsi in un contesto nuovo rispetto agli assetti geopolitici che avevano regolato il mondo dopo la Seconda guerra mondiale.

La storia continua

Il libro appena pubblicato racconta di un partito che ha dovuto rapportarsi con sedimentazioni di culture politiche non sempre omogenee tra loro, perché provenienti da forme organizzative e ideologiche diverse.

Un processo di ricostruzione che ha comportato, in determinati e difficili passaggi, rotture, lacerazioni nei gruppi dirigenti e nella base, che l’autore indaga e descrive così da consentire, per chi vuole farlo, una riflessione sulle vicende accadute, trarre un bilancio e “rifondare” una memoria collettiva del proprio passato, che recuperi solidarietà e appartenenza.

Alle soglie del nuovo millennio Rifondazione comunista è partecipe e protagonista del movimento altermondialista, presente nel corso delle giornate di protesta genovesi dell’estate 2001.

Si intravvede la possibilità di fare un salto di qualità e quantità nella partecipazione ai movimenti contro le politiche neoliberiste e dell’Unione europea, per dare linfa a un soggetto rivoluzionario che integri le nuove forze movimentiste giovanili, nelle quali Rifondazione si qualifica per credibilità e presenza con la sua organizzazione giovanile radicata dentro il movimento dei movimenti.

Partecipa attivamente ai successivi movimenti contro la guerra e non solo.

Il sindacato metalmeccanici della Fiom-Cgil manifesta contro le politiche di concertazione con le scelte padronali e governative; la stessa Cgil, attaccata dal governo di centro destra presieduto da Berlusconi, organizza nel 2002 una grande manifestazione (si disse di tre milioni di manifestanti a Roma) per la difesa dello Statuto dei lavoratori.

Sull’onda di queste mobilitazioni il partito promuove un referendum per l’estensione ai lavoratori delle piccole aziende delle tutele dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che non ottiene un risultato utile perché solo il 25% degli aventi diritto va a votare.

L’insieme di questi eventi consolida nella maggioranza del gruppo dirigente la convinzione che i movimenti in atto possano giocare un ruolo nel rapporto tra il nuovo centro sinistra (Ulivo) e Rifondazione a livello programmatico e di governo. Si ripropone a livello di tattica elettorale il “vecchio” tema della scelta tra presentazione autonoma o in coalizione.

Una scelta coatta, imposta da un sistema elettorale bipolare con la partecipazione ad alleanze di centro-sinistra e a governi, dimostratisi poi incapaci di produrre trasformazioni reali e sempre condizionati dai poteri economici.

Scelta che si rivela inefficace, quanto quella di un posizionamento politico estraneo allo scontro fra i due poli, che porta all’esclusione dalla rappresentanza parlamentare.

L’éclatement

Nell’immediato la scelta della coalizione nelle elezioni politiche del 2006 ha un successo elettorale rilevante: 2 milioni e mezzo di voti, pari al 7,4%, 41 eletti alla Camera e 27 al Senato per Rifondazione.

Un’altra volta l’esito dimostra che il partito ottiene risultati elettorali migliori quando unisce la sua partecipazione alle lotte in corso con la presenza elettorale della sinistra nel centro sinistra; era già accaduto ai tempi della desistenza.

Funziona la combinazione di diversi settori di elettorato della sinistra che sottostanno alla spinta unitaria mossa dallo spauracchio del centro destra, al governo con presidenza Berlusconi.

Un’esigenza avvertita che ha il suo limite nel “meno peggio”, cioè il chiudere più di un occhio verso politiche antipopolari, interne ed estere, adottate dalle forze di maggioranza del centro sinistra.

Nel secondo governo Prodi che si forma, Rifondazione vi entra a pieno titolo, ma ben presto le contraddizioni tra aspettative e provvedimenti governativi stridono.

È che ormai si è dentro un sistema che non nega i conflitti e le tensioni, ma li risolve al suo interno, cancellando ogni possibilità di trovare soluzioni trasformative del contesto sociale dato.

Alle elezioni politiche del 2008 la lista Arcobaleno,

che riunisce Rifondazione, il Partito dei Comunisti Italiani, i Verdi ed altre forze, non supera lo sbarramento del 4%. Né vanno meglio altre due liste di fuoriusciti: Partito comunista dei lavoratori e Sinistra Critica, rispettivamente allo 0,5 e allo 0,46%.

Per la prima volta nella storia del dopoguerra la sinistra non riesce ad eleggere alcun rappresentante in Parlamento. Le ricadute sono pesanti e di lungo periodo in Rifondazione e non solo.

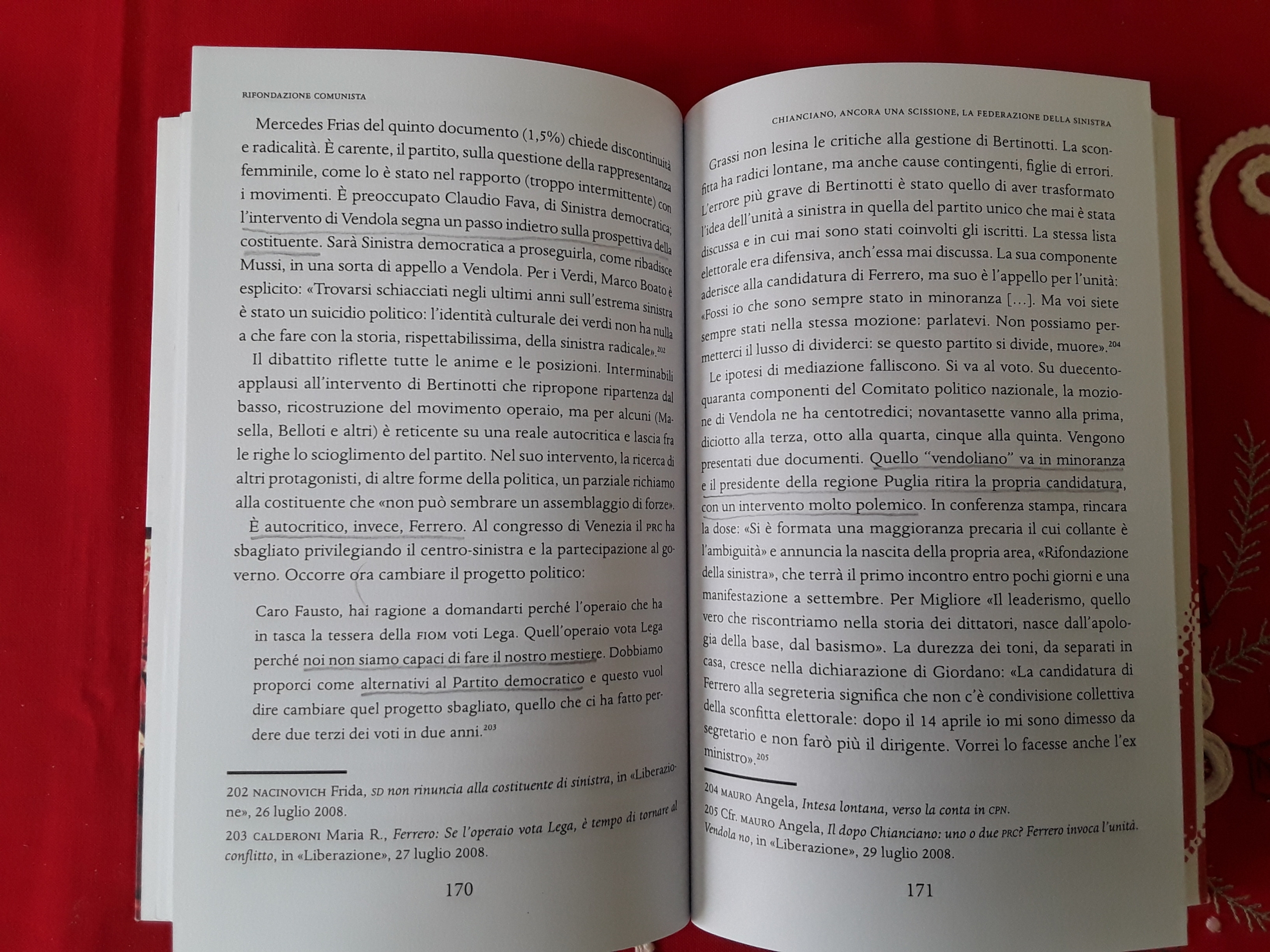

Il gruppo dirigente si divide e il congresso del luglio 2008 conta un disaccordo quasi paritario del partito.

È il tempo della demoralizzazione dei settori militanti che si erano impegnati nel progetto politico organizzativo. Calano gli iscritti: 87 mila nel 2007, 71 mila nel 2008, 37 mila nel 2009.

Si prospetta una unità federativa con altre forze della sinistra radicale, si cerca di tenere assieme quel che resta dopo la sconfitta. Una parte del gruppo dirigente regge, si oppone allo scioglimento del partito, prova a ricostruire un tessuto di militanza e di partecipazione in una situazione più difficile di quella già non facile degli anni precedenti.

Con la chiusura del quotidiano «Liberazione», sul finire del dicembre 2011, si conclude anche la storia di Sergio Dalmasso.

Non la discussione su che cosa fare e come organizzare un soggetto politico alternativo indipendente e autonomo dal polo del centro sinistra, che prosegue e attraversa quest’ultimo decennio, per trovare una via d’uscita da una società bloccata nel cambiamento di indirizzo sociopolitico e culturale.

21 Novembre 2021

Fonte dallapartedeltorto

Download “Capitolo 1 storia di Rifondazione Comunista” Storia-di-Rifondazone-Comunista-Capitolo-1.pdf – Scaricato 46962 volte – 402,02 KB

Visite: 150